前の30件 | -

『愛の勝利』(第1幕)翻訳掲載 [マリヴォー]

ホームページ "sanki's empty space"に、新たに

『愛の勝利』第1幕の翻訳と簡単な解説を掲載しました。

解説の文章を転載します。面白いお芝居なのでぜひ翻訳もお読みください。

『愛の勝利』は三幕の喜劇。

その面白さは、なんといっても、主役の女優が男装で“男役”をすること。

“男役”といっても、登場人物的には男子ではなく女子。女子が、恋する男子に近づくために男子の振りをするしかない。うまく男子として立ち回れるのか、変装は見破られないのか、いつ女子であるとカミングアウトするのか(それやらないと恋の成就がない)・・・そのあたりが、このお芝居の尽きせぬ魅力です。

男と女という性別二元論的な秩序を壊そうとするものではありません。主人公はトランスジェンダーではないのです。ですが、そこに出現するのは明らかにジェンダーをトランスする主人公であり、“彼女”は、ある時は男子として、ある時は女子として振る舞うことで、男女二元論をベースとした社会的・精神的秩序を侵しているということも否定できません。

“彼女”は、男子として、先ず、彼の友情を獲得しようとすることから始め、それにはあっけないほど簡単に成功します。彼は、あっという間に“彼女”に対し“特別な友情”を抱いてしまう。それは、彼が“彼女”のうちに、すでに女性を感じ取ったからなのか?それとも、そこにはむしろ同性愛的な要素を見てとるべきなのか?あるいは、“彼女”の“特別な”魅力とは、ジェンダーをトランスするまさにそのことから生まれるのか?

舞台設定は古代ギリシャのスパルタ。主人公レオニードはスパルタの若き女王。アジスという青年を見て、瞬時に恋に落ちた。さて、この恋路の邪魔をするのは二人の若者たちの因縁・・・スパルタの王位は、レオニードの伯父から、その死後、レオニードの父へ、さらにその死後、レオニードへと受け継がれた。ところが、その王位はもともとアジスの父から伯父が簒奪したもの。正当な王位継承者は、レオニードではなくアジスの方。王子は赤ん坊の時に行方知れずとなり、その後、哲学者エルモクラートと妹レオンティーヌに引き取られ、密かに育てられ教育を施され、いまは立派な青年となっている。エルモクラートとレオンティーヌはもちろん王位の奪還を狙って画策している。二人はレオニードの敵。愛するアジスもレオニードの敵である。

すでにエロスが政治と解きがたく絡み合うこの状況で、さらにエロス・レベルでも哲学者兄妹は厄介な存在。彼ら二人にとって、愛とか恋とかは軽蔑すべきもの。人間の弱さと結びついたひたすらネガティブなもの。当然アジスにもそういう教育を受けている。アジスは政治的にレオニードの敵であるばかりか、アジスは女というもの全体を憎んでいる・・・少なくとも、そう教育されている・・・

恋は諦められない。しかし、正面からアジスに近づくわけにはいかない。さあ、どうする、どうする、というわけで、レオニードは男に変装し、名前もフォシオンと変えて、女従者(こちらも男に変装)とともにエルモクラートの屋敷にやって来る・・・

『愛の勝利』はイタリア劇団のために書かれた芝居。1732年に初演されています。

劇団のメンバーひとり一人をイメージして登場人物がつくられていますが、主役のレオニード(フォシオン)はもちろんあのシルヴィアが演じました。シルヴィアはすでに『偽の女従者』で、男装する女を演じ大成功を収めていました。タイムマシンがあったら、シルヴィアのフォシオン(レオニード)をぜひとも見に行きたい。美しい男を演じ、魅力的な女を演じるだけではなく、男と女の間をさまざまに揺れ動くジェンダーを、さらには男と女の両性具有を、名女優シルヴィアは見事に演じて見せてくれたはずだから・・・

『愛の勝利』第1幕の翻訳と簡単な解説を掲載しました。

解説の文章を転載します。面白いお芝居なのでぜひ翻訳もお読みください。

『愛の勝利』は三幕の喜劇。

その面白さは、なんといっても、主役の女優が男装で“男役”をすること。

“男役”といっても、登場人物的には男子ではなく女子。女子が、恋する男子に近づくために男子の振りをするしかない。うまく男子として立ち回れるのか、変装は見破られないのか、いつ女子であるとカミングアウトするのか(それやらないと恋の成就がない)・・・そのあたりが、このお芝居の尽きせぬ魅力です。

男と女という性別二元論的な秩序を壊そうとするものではありません。主人公はトランスジェンダーではないのです。ですが、そこに出現するのは明らかにジェンダーをトランスする主人公であり、“彼女”は、ある時は男子として、ある時は女子として振る舞うことで、男女二元論をベースとした社会的・精神的秩序を侵しているということも否定できません。

“彼女”は、男子として、先ず、彼の友情を獲得しようとすることから始め、それにはあっけないほど簡単に成功します。彼は、あっという間に“彼女”に対し“特別な友情”を抱いてしまう。それは、彼が“彼女”のうちに、すでに女性を感じ取ったからなのか?それとも、そこにはむしろ同性愛的な要素を見てとるべきなのか?あるいは、“彼女”の“特別な”魅力とは、ジェンダーをトランスするまさにそのことから生まれるのか?

舞台設定は古代ギリシャのスパルタ。主人公レオニードはスパルタの若き女王。アジスという青年を見て、瞬時に恋に落ちた。さて、この恋路の邪魔をするのは二人の若者たちの因縁・・・スパルタの王位は、レオニードの伯父から、その死後、レオニードの父へ、さらにその死後、レオニードへと受け継がれた。ところが、その王位はもともとアジスの父から伯父が簒奪したもの。正当な王位継承者は、レオニードではなくアジスの方。王子は赤ん坊の時に行方知れずとなり、その後、哲学者エルモクラートと妹レオンティーヌに引き取られ、密かに育てられ教育を施され、いまは立派な青年となっている。エルモクラートとレオンティーヌはもちろん王位の奪還を狙って画策している。二人はレオニードの敵。愛するアジスもレオニードの敵である。

すでにエロスが政治と解きがたく絡み合うこの状況で、さらにエロス・レベルでも哲学者兄妹は厄介な存在。彼ら二人にとって、愛とか恋とかは軽蔑すべきもの。人間の弱さと結びついたひたすらネガティブなもの。当然アジスにもそういう教育を受けている。アジスは政治的にレオニードの敵であるばかりか、アジスは女というもの全体を憎んでいる・・・少なくとも、そう教育されている・・・

恋は諦められない。しかし、正面からアジスに近づくわけにはいかない。さあ、どうする、どうする、というわけで、レオニードは男に変装し、名前もフォシオンと変えて、女従者(こちらも男に変装)とともにエルモクラートの屋敷にやって来る・・・

『愛の勝利』はイタリア劇団のために書かれた芝居。1732年に初演されています。

劇団のメンバーひとり一人をイメージして登場人物がつくられていますが、主役のレオニード(フォシオン)はもちろんあのシルヴィアが演じました。シルヴィアはすでに『偽の女従者』で、男装する女を演じ大成功を収めていました。タイムマシンがあったら、シルヴィアのフォシオン(レオニード)をぜひとも見に行きたい。美しい男を演じ、魅力的な女を演じるだけではなく、男と女の間をさまざまに揺れ動くジェンダーを、さらには男と女の両性具有を、名女優シルヴィアは見事に演じて見せてくれたはずだから・・・

『奴隷の島』演出付き台本について [マリヴォー]

先日、ホームページをリニューアルしました。その際に、

『奴隷の島』の演出付き台本を新たに掲載しました。

その演出についてです。

この演出付き台本は、私のゼミ授業でリーディング公演をしました、

2014年だったと思いますが、その時に用いた台本です。

リーディング公演ですが、この芝居は、少し演出をつけないと、

観ていてわかりにくいところが結構あります。

例えば、戯曲テクストの最初の台詞からリーディングを始めると、

主人イフィクラテスと従者アルレーッキーノの関係が

いまいちつかめていないところから芝居が始まってしまう。

イフィクラテスは悪人ではないのですが、主人という立場に慣れて、

傲慢になっている。自分勝手で、従者を、それこそ

「奴隷」のように扱っている・・・そのベースを作っておかないと、

その後の主従の権力関係の逆転が説得力を持たないことになります。

それで、芝居が始まる前にプロローグというものを置いて、

いくつか「前提」を作っておくわけです。

この演出では、まず「船の難破」から始まります。

それから、島に打ち上げられた主人たちが、その従者をこき使う、

その身勝手さが描き出される・・・

それがリーディングの場合も必要になります。

『奴隷の島』は、マリヴォーが「イタリア人劇団」のために書いた芝居です。

マリヴォーの芝居はフランス語で書かれており、従って、

「イタリア人劇団」といっても、言葉はフランス語で上演するのですが、

その演劇スタイルは、いわゆるコメディア・デ・ラルテ風のもの。

コメディア・デ・ラルテは身体表現を重視する即興性の強い演劇形式です。

もともとは、仮面をつけて演じるドタバタ喜劇。

マリヴォー劇のアルレーッキーノ(アルルカン)が仮面をつけて登場するのは、

そこから来ています。

『奴隷の島』では、テクストの最初の台詞の前に、そういう

「イタリア人劇団」特有のアップテンポの身体表現があって、

観客を大笑いさせていた・・・と想像できます。

リーディングでは、そこまではなかなかできませんが、

やはりプロローグは置いたほうがわかりやすい。

台詞の開始以降は、リーディング公演なので、演出は、移動・・・

「a地点からb地点へ移動する」といった・・・移動が

中心となっています。台本を持って動くのですが、ある意味

“幾何学的な”動きが、観ていても面白いのではないかと思います。

演劇部のみなさん、演劇に興味のあるみなさん、

この演出付き台本を参考にして、リーディングしてみませんか?

『奴隷の島』の演出付き台本を新たに掲載しました。

その演出についてです。

この演出付き台本は、私のゼミ授業でリーディング公演をしました、

2014年だったと思いますが、その時に用いた台本です。

リーディング公演ですが、この芝居は、少し演出をつけないと、

観ていてわかりにくいところが結構あります。

例えば、戯曲テクストの最初の台詞からリーディングを始めると、

主人イフィクラテスと従者アルレーッキーノの関係が

いまいちつかめていないところから芝居が始まってしまう。

イフィクラテスは悪人ではないのですが、主人という立場に慣れて、

傲慢になっている。自分勝手で、従者を、それこそ

「奴隷」のように扱っている・・・そのベースを作っておかないと、

その後の主従の権力関係の逆転が説得力を持たないことになります。

それで、芝居が始まる前にプロローグというものを置いて、

いくつか「前提」を作っておくわけです。

この演出では、まず「船の難破」から始まります。

それから、島に打ち上げられた主人たちが、その従者をこき使う、

その身勝手さが描き出される・・・

それがリーディングの場合も必要になります。

『奴隷の島』は、マリヴォーが「イタリア人劇団」のために書いた芝居です。

マリヴォーの芝居はフランス語で書かれており、従って、

「イタリア人劇団」といっても、言葉はフランス語で上演するのですが、

その演劇スタイルは、いわゆるコメディア・デ・ラルテ風のもの。

コメディア・デ・ラルテは身体表現を重視する即興性の強い演劇形式です。

もともとは、仮面をつけて演じるドタバタ喜劇。

マリヴォー劇のアルレーッキーノ(アルルカン)が仮面をつけて登場するのは、

そこから来ています。

『奴隷の島』では、テクストの最初の台詞の前に、そういう

「イタリア人劇団」特有のアップテンポの身体表現があって、

観客を大笑いさせていた・・・と想像できます。

リーディングでは、そこまではなかなかできませんが、

やはりプロローグは置いたほうがわかりやすい。

台詞の開始以降は、リーディング公演なので、演出は、移動・・・

「a地点からb地点へ移動する」といった・・・移動が

中心となっています。台本を持って動くのですが、ある意味

“幾何学的な”動きが、観ていても面白いのではないかと思います。

演劇部のみなさん、演劇に興味のあるみなさん、

この演出付き台本を参考にして、リーディングしてみませんか?

『コロニー』演出付き台本 [マリヴォー]

ホームページ sanki's empty space に『コロニー』演出付きを掲載しました。

これは2016年に、私のゼミのリーディング公演で使ったものです。

女性の“活躍”、女性の“活用”・・・掛け声ばかりで、

「この国は女性にとって発展途上国だ」というコピーが

多くの働く女性たちの共感を呼ぶ“現代”という私たちの時代・・・

マリヴォーの『コロニー』は、このテーマを“ガチ”で取り上げました。300年前に・・・

ある国の住民が、外国の侵略を受け、祖国を捨てて逃げ出した。

彼らはある島にたどり着き、そこで新たな国づくりを始める。

えっ?しかし、そもそも、祖国を捨てるという事態を招いたのは、

男たちによる無能な政府と、男たちのつくったお粗末な法律ではないか、

と女たちは言いだします。この期に及んで、

男たちはまだ女性の意見を聞こうともせず、自分たちだけで国をつくろうとするのか?

女たちはついに立ち上がる・・・

2016年はゼミの学生数が多く、ダブルキャストで2回公演を行いました。

ダブルキャストになったので、ちょっと面白いことができました。

マリヴォーのテクストにはないコロスをつくって、

その日の裏キャストにそのコロスになってもらった。

コロスを客席側に配置して舞台側との温度差を強調し、同時に

観客をコロス側に並べることで、観客たちの“当事者性”を暗示する・・・

みたいな、そういうことを、まあ、やってみることができた。

コロスは、マリヴォーのテクストには存在しませんが、

『コロニー』という芝居が、直接あるいは間接的に、

アリストファネスの『女の平和』にインスピレーションを得ていると思われるので、

アイデア的には可能と思われます。ちなみに、

コロスというコレクティブな存在が台詞を言うのだけれど、台詞はそのままです。

ホームページURL : http://www012.upp.so-net.ne.jp/sankis-es/

画像は公演の時のフライヤーです。

公演の準備に追われ、公演時にはブログで紹介しそこないましたので、

いま、ちょっと遅いですけど紹介します。

『恋のサプライズ2』第2幕演出付き台本 [マリヴォー]

ホームページ sanki's empty space に

『恋のサプライズ2』第2幕の演出付き台本を掲載しました。

これは、2015年に私のゼミでリーディング公演を行った時の台本です。

第1幕はやはりゼミ授業ですでにリーディング公演をしていて、そのカーテンコールで

「いつか第2幕をやりたいと思っています。その時はぜひ見に来てください」

と言っていたのが、その2年後に実現しました。

それで、第2幕という、一見中途半端な上演なんです。

でも、第1幕を見ていない人は、当然、話が途中からなのでよくわからない。

だったら、最初に第1幕のダイジェスト版を加えよう、ということになりました。

ダイジェストにしたのはまずは時間の問題。上演時間は1時間、長くて1時間半まで

という制約がありました。学生たちにとっても、1幕と2幕の通しでは負担が過ぎる。

それでストーリーと、登場人物のキャラクターが見えるように、

また、出演者がそれぞれに活躍できるように、

そういうダイジェスト版を作りました。

この芝居は、2幕でいったんハッピーエンド的に終わって、

3幕では新たな問題が発生してドタバタする・・・という構成なので、

1幕と2幕があれば、芝居として十分楽しめます。

なので、機会があったら、この台本を使ってリーディング公演などしてみてください。

笑いを取る芝居というのは難しいですが、学生の公演でも、

けっこう客席から笑い声が聞こえてきて、うれしかった記憶があります。

『恋のサプライズ2』第2幕の演出付き台本を掲載しました。

これは、2015年に私のゼミでリーディング公演を行った時の台本です。

第1幕はやはりゼミ授業ですでにリーディング公演をしていて、そのカーテンコールで

「いつか第2幕をやりたいと思っています。その時はぜひ見に来てください」

と言っていたのが、その2年後に実現しました。

それで、第2幕という、一見中途半端な上演なんです。

でも、第1幕を見ていない人は、当然、話が途中からなのでよくわからない。

だったら、最初に第1幕のダイジェスト版を加えよう、ということになりました。

ダイジェストにしたのはまずは時間の問題。上演時間は1時間、長くて1時間半まで

という制約がありました。学生たちにとっても、1幕と2幕の通しでは負担が過ぎる。

それでストーリーと、登場人物のキャラクターが見えるように、

また、出演者がそれぞれに活躍できるように、

そういうダイジェスト版を作りました。

この芝居は、2幕でいったんハッピーエンド的に終わって、

3幕では新たな問題が発生してドタバタする・・・という構成なので、

1幕と2幕があれば、芝居として十分楽しめます。

なので、機会があったら、この台本を使ってリーディング公演などしてみてください。

笑いを取る芝居というのは難しいですが、学生の公演でも、

けっこう客席から笑い声が聞こえてきて、うれしかった記憶があります。

ホームページ リニューアルしました [マリヴォー]

ホームページ sanki's empty space をリニューアルしました。

マリヴォー作品の翻訳は PDF にして、かなり読みやすくなったと思います。

『奴隷の島』の演出付き台本も掲載しました。

これは、私のゼミ授業でリーディング公演をした時のものです。

『恋のサプライズ2』『コロニー』についても、

リーディング公演時の演出付き台本を掲載する予定です。

また、マリヴォー『愛の勝利』(全3幕)の第1幕の翻訳を間もなく掲載予定。

お楽しみに!

http://www012.upp.so-net.ne.jp/sankis-es

マリヴォー作品の翻訳は PDF にして、かなり読みやすくなったと思います。

『奴隷の島』の演出付き台本も掲載しました。

これは、私のゼミ授業でリーディング公演をした時のものです。

『恋のサプライズ2』『コロニー』についても、

リーディング公演時の演出付き台本を掲載する予定です。

また、マリヴォー『愛の勝利』(全3幕)の第1幕の翻訳を間もなく掲載予定。

お楽しみに!

http://www012.upp.so-net.ne.jp/sankis-es

マリヴォー・リーディング公演第3回のお知らせ [マリヴォー]

こんにちは。

今年で第3回目となります「マリヴォー・リーディング公演」を、

来る12月3日と4日、京王線仙川の「せんがわ劇場」で行います。

開演は18時30、入場は無料です。

ぜひお越しください。

今年の出し物は『恋のサプライズ2』第2幕。

一昨年「せんがわ劇場」で第1幕のリーディング公演をしました。

つづきはいつやるの?というご要望にお応えして、

今回はその第2幕。

第1幕のダイジェスト版ショートバージョン付なので、

初めてご覧になる方も100%お楽しみいただけます。

このリーディング公演は、

白百合女子大学フランス語フランス文学科の私のゼミ授業

「リーディングで学ぶフランス古典喜劇」から生まれたものです。

演じるのはゼミの学生たち。

「せんがわ劇場」と白百合女子大学の「連携事業」一環として、

学生たちが授業の成果を劇場で発表します。

リーディングといっても、いわゆる“朗読”ではなく、

身振り手振りも付きますし、舞台上を動き回りもします。

音響と照明はプロの方が担当します。

普通のお芝居として楽しめますので、

木曜の夜に、金曜の夜に、フランス古典喜劇でひと笑いしたいなあ、

とお考えのあなたに熱烈おすすめ!

女子大学なので、男役も女役もぜんぶ女子学生がやります。

女役はスカートを、男役はズボンを履いて演じます。

『恋のサプライズ2』は、もちろん恋の喜劇・・・

侯爵夫人は愛する人を失ったばかり。

シュヴァリエも恋人と別れたばかり。

悲しみに沈む2人は二度と恋などしないと誓った。

侯爵夫人とシュバリエはお隣同士。

互いの悲しみを語り合い、慰め合ううち、共感はいつの間にか恋心へと・・・

しかし、二度と恋などしないと誓った2人は、

その奇妙な感情を恋心と認めるわけにはいかず、あくまでも友情と思い込む。

けれど、恋を友情と名付けてしまったばっかりに、

2人の恋はとんでもない方向に・・・

予約は「調布市せんがわ劇場」 03 33 00 06 11

予約なしでぶらりと来られるのも大歓迎です。

マリヴォー・リーディング公演第2回のお知らせ [お知らせ]

2014年11月27日木曜日(18時30開演)と28日金曜日(19時開演)、調布市の「せんがわ劇場」(京王線仙川駅)でマリヴォーの喜劇『奴隷の島全1幕』のリーディング公演をします。入場無料です。ぜひ見に来てください・・・というお知らせです。

写真はそのフライヤー。

予約は調布市せんがわ劇場 03-3300-0611 へ

演じるのは白百合女子大学フランス語フランス文学科学生6人。私のゼミ「リーディングで学ぶフランス古典喜劇」の学生たちです。

「リーディングで学ぶフランス古典喜劇」では、今年は、マリヴォーの喜劇『奴隷の島』を読んでいます。(マリヴォーは 18世紀フランスの喜劇作家、in case...) 私が現代日本語で訳した翻訳台本を使い、リーディングという「演劇体験」を通してマリヴォー喜劇の魅力を発見していく・・・そういう “アクティブ・ラーニング” な授業です。その学生たちが授業の成果を劇場で発表します。

昨年やはりマリヴォーの喜劇『恋のサプライズ2』全3幕中の第1幕をとり上げてリーディング公演をして、今年はその第2弾。昨年のアンケートでは、「えっ、1幕で終わりなの?つづきが見たーい!」というご意見を多数いただきました。そこで、今年は1幕完結の『奴隷の島』というお芝居です。タイトルがちょっと “あやしい” のですが、中身はもちろん抱腹絶倒のマリヴォー喜劇。

ここで「奴隷」と呼ばれているのはマリヴォーの時代の「召使い」のこと。いまの時代だと?・・・そう、ワーキング・プアとか、ブラック企業とか、非正規雇用とかの問題に重ねて見ることができるテーマ。「非正規労働者の島」?みたいな・・・いえ、『蟹工船』みたいなお話ではありません。抱腹絶倒の喜劇です!

ではストーリーは?

ストーリー

アテネの青年貴族イフィクラテスとその奴隷アルレッキーノは船旅の途中嵐に遭遇し、ある島に漂着する。かつて、アテネの奴隷だった者たちが反乱を起こし、アテネを逃れて、この島に新しい“共和国”をつくった。それがこの通称「奴隷の島」。さて、この国のルールがちょっと変わっている。島に主人と奴隷のカップルが漂着したら、有無を言わせずその身分を取り替える、というもの。あっという間に、アルレッキーノはイフィクラテスの主人となり、イフィクラテスはアルレッキーノの奴隷にされてしまう。さらに、もうひと組、アテネの若い女性貴族ユーフロジーナとその女奴隷クレアンティス。やはり難破した船に乗っていて、この島に漂着するが、もちろん二人の身分は入れ替えられて・・・奇妙で不条理なシチュエーションの中に突然放り込まれ、今までの自分とは違う「役」を演じなければならなくなった四人の登場人物たち、はたして、その運命は・・・

リーディングは、もともとは “本読み” のこと。役者たちが、椅子に座って輪になって台詞の読み合わせをする。“練習” のワンステップ。最近は “リーディング公演” という言葉をよく耳にして、これは、観客を前にしてリーディングをするもの。“練習” ではなく、演劇の一形式。台本を手に持って演じられますが、イメージ的には、演奏者たちが楽譜を見ながら演奏するコンサートに似ているでしょうか。台詞を覚えるのはプロでもひと苦労。台詞の丸暗記から解放されれば、言葉の深い意味や登場人物の微妙な心情にもっと近づける。演劇の世界がぐんと広がります・・・というわけで、私たちのお芝居もリーディング公演です。役者(学生)たちは台本を手に椅子に座って演じます。いかにもリーディング?いえ、いえ、これが今回の演出のポイント。舞台上には9つの椅子。登場人物たちは椅子から椅子へと移動する。その移動が人物たちの “パワー・ゲーム” を舞台上に描き出します。“玉座” に座るのはだれ?・・・

マリヴォーは18世紀前半に活躍したフランスの喜劇作家。当時パリで人気を博した「イタリア人劇団」のために抱腹絶倒の喜劇をたくさん書いています(上演はフランス語)。コメディア・デ・ラルテのスタイルを受け継ぐイタリア人劇団は、飛んだり跳ねたり舞台を縦横に飛び回って観客を沸かせました。1725年初演の『奴隷の島』は、このイタリア人劇団のために書かれたもの。なので、けっこうなドタバタ喜劇。リーディング公演にイタリア人劇団ものを選ぶのは相当な冒険です。リーディングでどれくらいこのドタバタ度を出せるかが今回の見どころ。

出演者は全員女子。なので、登場人物は、男も女もぜんぶ女子が演じます。女役はスカートを、男役はズボンを履いているのが目印なので、どうかよろしく。

*『奴隷の島』の翻訳台本は酒井三喜のホームページ

http://www012.upp.so-net.ne.jp/sankis-es/ でご覧になれます。

なおホームページでは、マリヴォー喜劇の現代語訳を他にも読むことができます。

また、現在はマリヴォー『愛の勝利』を鋭意翻訳中。間もなく掲載できると思います。

ピーター・ブルック 『ザ・スーツ』 [見た芝居]

11月8日にパルコ劇場でピーター・ブルックの『ザ・スーツ』というお芝居を見てきました。

とても面白かったので、その遅ればせレポート。

『ザ・スーツ』は南アフリカのお話。

原作は、キャン・センバという黒人作家が1950年代に書いた短編小説です。

1950年代の南アフリカと言えば、アパルトヘイトの時代。

独裁政権の弾圧政策は黒人たち全体にとって過酷なものだったわけですが、

黒人作家たちは、その中で、ついにすべての著作の出版を禁じられることになります。

キャン・センバの小説も発禁処分になりました。

“語る”ことを禁じられた作家キャン・センバは祖国を捨てて亡命しますが、

失意と貧困のうちにアルコール依存症となり、亡命先でなくなります。

キャン・センバの幻の小説が人々の目に耳に届くには

長い長い歳月が必要でした・・・

ピーター・ブルックの『ザ・スーツ』はこの小説をもとにつくられた芝居です。

ピーター・ブルックの・・・というよりは、

ピーター・ブルックのチームの『ザ・スーツ』というべきなのでしょうか。

パンフレットには、演出・翻案・音楽というひとくくりで、

ピーター・ブルック、

マリー=エレーヌ・エティエンヌ、

フランク・クラウクチェックという3つの名前が挙がっています。

3番目のフランク・クラウクチェックはおもに音楽の担当のようですが、

この芝居では、ミュージシャンたちは俳優と同じように舞台に上がり、

俳優と同じように“プレイ”しますから、

劇のコンセプトとして、演出と翻案と音楽は同じひとつのレベルにあり、

3人のコラボレーションが融合的にひとつの劇をつくりあげている、

ということなのでしょう・・・

もともとが短編小説だということもあって、

物語は“語り手”による語りから始まります。

俳優が舞台上に現れて語り手を演じます。

むかし、南アフリカはヨハネスブルグの近郊にソフィアタウンという街がありました。

ソフィアタウンは黒人居住地区。そこではいつも雨が降っていて、

人々はボール紙でできたような粗末な小屋に住んでいました・・・

ピーター・ブルックの『ザ・スーツ』は、ある意味、とてもシェークスピア的な芝居です。

語り手は、そうですね、『冬物語』の“時”のような役割・・・

劇の節目に現れて物語を進めます。

語り手を演じる俳優は、そのままの格好で他の登場人物も演じますから、

観客は、想像力の翼を広げて、舞台という“なにもない空間”の上に

異次元の演劇空間を想像し、また創造しなければならない。

パフォーマンスの質の高さが、そういう想像/創造を可能にしている・・・

舞台上にあるのは、いろんな色に塗られた木の椅子が7つ、8つ、

スチールパイプ製の洋服掛けが2つ・・・

椅子を2つ正面向きに並べ、フィレモン(夫)とマチルダ(妻)が並んで座り、

ブランケットを掛けて目を閉じれば、それはベッドになります。

フィレモンとマフィケラ(フィレモンの友人)が洋服掛けのスチールパイプの下に並び、

片手を伸ばしてぶら下がるような身振りをすると、そこは乗合バスの中・・・

そういう椅子とか洋服掛けとかが、

ピーター・ブルックの例の“カーペット”の上に置かれるわけです。

必要に応じて、配置が変わっていろんなものになる・・・

こういう芝居っていいですねえ。私はもうほんとうに大好きです。

シェークスピアの『リア王』っていう芝居があるじゃないですか。

あれで、

盲目になったグロスターがエドガーに手を引かれて、目もくらむような白亜の絶壁に立ち、

そこから身を投げる・・・っていう場面がある。

実際には絶壁でもなんでもない平坦な野原なのだけど、シェークスピアの舞台では、

“現実”の平坦な野原がそもそも観客の想像力によってしか生まれないものだから、観客は、

平坦な野原じゃなくて目もくらむ絶壁の方を想像してしまうことも“簡単に”できるわけです。

・・・

話についてきてもらえてるかな?

・・・

それで、『ザ・スーツ』にも、そういう場面があるんです。

妻のマチルダが愛する人の残していったスーツを愛情をこめて抱きしめるところ・・・

タイトルの『ザ・スーツ』はこのスーツからきてるんですけど・・・

マチルダが愛する人って、夫のフィレモンじゃないんですよ。そこがこの物語の複雑なところで、

KKというべつな男です。芝居には登場しません。

で、マチルダが軽く横向きになって、ハンガーにかかった状態のスーツを

自分の右横に柔らかく抱きます。

つまり、スーツは観客からは横向き。マチルダの方を向いている。

マチルダは左手でスーツの右肩(観客側の肩)を触っている。

それで、ここがポイントなんですけど、

マチルダは、右手を上着の中へ入れスーツの右袖・・・右袖っていうのは、観客側ね・・・

その右袖に通し、その手で自分自身の肩から首を愛撫します。そうすると、

スーツがマチルダを“ほんとうに”愛撫しているように見えるんです。これすごいです。

それでですね、このスーツが、つまり、さっきのグロスターの白亜の絶壁と同じなのね。

“現実”には、スーツはスーツにしか過ぎないんだけど、観客の想像力は、

椅子をベッドだと思ったように、そのスーツをKKだと思うことができる。

完全にマチルダの幻想というか“夢”を共有できるんです。

・・・

・・・

話についてきてもらえてるかな?

・・・

とにかく、ピーター・ブルックの『ザ・スーツ』はそういうお芝居です。

夢のような“演劇体験”を理屈抜きで体験させてくれる。

もちろん、ストーリーも重要・・・

1950年代の南アフリカの黒人居住区に住む若いカップルの話・・・

えぇっと、物語的には、アパルトヘイトを直接テーマにしたものではないです。

政治的とか思想的とかいうものではない。

男女の愛がテーマです。愛と裏切りと憎しみと許しと・・・

けれども、夫フィレモンと妻マチルダの関係を・・・そうですねえ・・・

夫と妻の、男と女の“権力関係”として見てみると、そこには

当時の独裁権力の圧政と暴力と虐待が反映しているとも感じられるし、

また、語ることを禁じられた黒人作家の姿が

歌うことを禁じられたナイチンゲール(マチルダ)の悲しみに重なりもします。

ソフィアタウンに暮らす黒人青年フィレモンにとって、黒人の置かれた悲惨な状況はあまり苦にならないかのようにさえ見えます。彼には魅力的な妻マチルダがいたから。愛する妻はフィレモンにとってプリンセスのような存在であり、実際彼は妻をプリンセスのようにあつかっていた・・・

しかし、マチルダにとって、プリンセスであることは“囚われの女”であることにほかならなかった。彼女の夢は歌を歌うこと。フィレモンのプリンセスであることは、歌手としてのキャリアをあきらめること。籠の鳥でしかないナイチンゲールは、自分の自由を奪っているフィレモンをほんとうには愛することができず、夫が仕事に出ている昼の間、夫のいない家でKKとの逢瀬を重ねた・・・

ある日、妻の“浮気”を知ったフィレモンが突然家に帰ってきます。驚いたKKは慌てて逃げていく。

あとにはハンガーに掛けられたままのスーツが一着・・・

自分を裏切った妻に対し、フィレモンはおごそかに罰を課すのですが、

その罰の唐突さというか異様さというか・・・が、裏切られた夫の狂気を思わせて、

このありふれたカップルのありふれたエピソードを一気に神話の高みへと引き上げます。

お客様じゃないか、とフィレモンは言います。手厚くもてなしなさい。決して落ち度のないように。なにか間違いがあったら、私はあなたを殺しますよ。

裏切られた夫が妻に課す滑稽で恐ろしい罰。

マチルダは、これからずうっと、愛人のスーツを客人としてもてなさなければならない。

愛が人間の永遠のテーマなら、裏切りと憎しみもまた人間の永遠のテーマ・・・

私がすぐに思い浮かべたのは『千一夜物語』・・・

妻に裏切られたシャハリヤール王は、妻を殺すだけでは満足しなかった。

その絶対権力を背景に、すべての女への復讐を誓うのです。

王は、毎日新しい妻をめとり、婚礼の夜に新妻を処刑します。

そうすれば妻は決して夫を裏切ることはない・・・

ひとりの女に裏切られたために、女というものすべてを憎む・・・

これはもう病気。でも、病気ならば治すことができるはず・・・

というわけで、気が遠くなるほどの殺戮のあとに、

新たにシャハリヤールの妻となったシャハラザードは

千と一夜の間、物語を語りつづけ、一日また一日と処刑を免れ、

3年がかりでついにシャハリヤール王の“病”を癒すのです。

黒人居住地区ソフィアタウンに暮らす黒人青年フィレモンが、自分の妻マチルダに対してはシャハリヤール王のごとき絶対権力を“享受”しているのが興味深い。独裁権力に虐げられている黒人カップルが、そのカップルの中側でミクロ的に同じ権力構造を繰り返している・・・

マチルダをプリンセスとしてあつかっていたフィレモンはすでに病んでいたのかもしれません。

いずれにせよ、彼はある時自分の病に気づきます。

いつまでその奇妙な罰をつづけるつもりなのか、と友人のマフィケラはフィレモンに言います。

彼女を許し、すべてを水に流さなければいけない。forgive and forget・・・

狂気から救われたフィレモンは、妻を許しもう一度やり直そうと家に急ぎますが、

マチルダはすでに死んでいました。罰のあまりの過酷さに耐えかねて・・・

許しの言葉が語られることはない・・・

フィレモンもまた、語ることを禁じられた者のひとり・・・

ハッピー・エンディングではありませんが、その代りここには古典悲劇の崇高さがある・・・

と言ったら言い過ぎでしょうか?フィレモンとマチルダは悲劇の英雄たちのように、

その運命を受け入れなければならないのだ、と・・・

そう言えば、マチルダは、お芝居の中で「カタルシス」という言葉を口にしていましたが、

あれは・・・

マチルダは、夫の“圧政”に苦しむ日々の中で、ポジティブに生きなきゃ・・・と思い、

町の婦人クラブに通いはじめます。そこで彼女はいろんなことを学んできます。

一夫多妻制の問題とか、セクシャルハラスメントの問題とか・・・

このあたりは「女子教育の権利」みたいなテーマとつながりますけど・・・

で、もちろん、学んできたことの中には文学的なこともあって、

「カタルシス」もそのひとつ・・・「カタルシス」という言葉は、

一種のキーワードとしてそこに挿入されているのかもしれないです・・・

ハッピー・エンディングではないですが、『ザ・スーツ』は楽しいお芝居です。

ちょっとミュージカル仕立て的なところもあって楽しいです。

マチルダは、歌手になるのが夢だったくらいですから、お芝居の中でいろいろと歌を歌います。

芝居だけではなく、歌もすばらしいパフォーマンスなんです。

例えば「奇妙な果実」・・・ビリー・ホリデイで有名な歌ですよね。

これはアメリカの黒人差別の歌ですけど・・・

マチルダの歌の中で、黒人差別と女性差別という二つの問題が微妙に重なります。

あと、アフリカの歌も・・・タンザニアの歌とか・・・

アフリカの言葉で歌われてすばらしいかったです。

このお芝居の楽しさは、もうひとつ、観客がお芝居に参加すること。

特にパーティーのシーンがそうなんですけど・・・

役者たちが客席に下りてきて、何人かを舞台に上げます。

即興の招待客・・・食べ物がいいですか、それとも飲み物がいい?って聞いて、お客がそれに答える・・・

あと、パーティーには婦人会の人たちも招待されていて、

マチルダがその人たちに感謝の言葉を述べます。

私にいろんなことを教えてくれてありがとう、って・・・

で、その婦人会の人たちは、実は舞台上だけじゃなくて、客席の最前列にもいたんです。

つまり、最前列の客たちは、これも即興で、マチルダの“先生”にされてお礼を言われる。

私はたまたま最前列に座っていたので、マチルダにお礼を言われました。

確か私はマチルダに編み物を教えたのだったか・・・

というわけで、1時間15分のお芝居。珠玉の小品です。

とても面白かったので、その遅ればせレポート。

『ザ・スーツ』は南アフリカのお話。

原作は、キャン・センバという黒人作家が1950年代に書いた短編小説です。

1950年代の南アフリカと言えば、アパルトヘイトの時代。

独裁政権の弾圧政策は黒人たち全体にとって過酷なものだったわけですが、

黒人作家たちは、その中で、ついにすべての著作の出版を禁じられることになります。

キャン・センバの小説も発禁処分になりました。

“語る”ことを禁じられた作家キャン・センバは祖国を捨てて亡命しますが、

失意と貧困のうちにアルコール依存症となり、亡命先でなくなります。

キャン・センバの幻の小説が人々の目に耳に届くには

長い長い歳月が必要でした・・・

ピーター・ブルックの『ザ・スーツ』はこの小説をもとにつくられた芝居です。

ピーター・ブルックの・・・というよりは、

ピーター・ブルックのチームの『ザ・スーツ』というべきなのでしょうか。

パンフレットには、演出・翻案・音楽というひとくくりで、

ピーター・ブルック、

マリー=エレーヌ・エティエンヌ、

フランク・クラウクチェックという3つの名前が挙がっています。

3番目のフランク・クラウクチェックはおもに音楽の担当のようですが、

この芝居では、ミュージシャンたちは俳優と同じように舞台に上がり、

俳優と同じように“プレイ”しますから、

劇のコンセプトとして、演出と翻案と音楽は同じひとつのレベルにあり、

3人のコラボレーションが融合的にひとつの劇をつくりあげている、

ということなのでしょう・・・

もともとが短編小説だということもあって、

物語は“語り手”による語りから始まります。

俳優が舞台上に現れて語り手を演じます。

むかし、南アフリカはヨハネスブルグの近郊にソフィアタウンという街がありました。

ソフィアタウンは黒人居住地区。そこではいつも雨が降っていて、

人々はボール紙でできたような粗末な小屋に住んでいました・・・

ピーター・ブルックの『ザ・スーツ』は、ある意味、とてもシェークスピア的な芝居です。

語り手は、そうですね、『冬物語』の“時”のような役割・・・

劇の節目に現れて物語を進めます。

語り手を演じる俳優は、そのままの格好で他の登場人物も演じますから、

観客は、想像力の翼を広げて、舞台という“なにもない空間”の上に

異次元の演劇空間を想像し、また創造しなければならない。

パフォーマンスの質の高さが、そういう想像/創造を可能にしている・・・

舞台上にあるのは、いろんな色に塗られた木の椅子が7つ、8つ、

スチールパイプ製の洋服掛けが2つ・・・

椅子を2つ正面向きに並べ、フィレモン(夫)とマチルダ(妻)が並んで座り、

ブランケットを掛けて目を閉じれば、それはベッドになります。

フィレモンとマフィケラ(フィレモンの友人)が洋服掛けのスチールパイプの下に並び、

片手を伸ばしてぶら下がるような身振りをすると、そこは乗合バスの中・・・

そういう椅子とか洋服掛けとかが、

ピーター・ブルックの例の“カーペット”の上に置かれるわけです。

必要に応じて、配置が変わっていろんなものになる・・・

こういう芝居っていいですねえ。私はもうほんとうに大好きです。

シェークスピアの『リア王』っていう芝居があるじゃないですか。

あれで、

盲目になったグロスターがエドガーに手を引かれて、目もくらむような白亜の絶壁に立ち、

そこから身を投げる・・・っていう場面がある。

実際には絶壁でもなんでもない平坦な野原なのだけど、シェークスピアの舞台では、

“現実”の平坦な野原がそもそも観客の想像力によってしか生まれないものだから、観客は、

平坦な野原じゃなくて目もくらむ絶壁の方を想像してしまうことも“簡単に”できるわけです。

・・・

話についてきてもらえてるかな?

・・・

それで、『ザ・スーツ』にも、そういう場面があるんです。

妻のマチルダが愛する人の残していったスーツを愛情をこめて抱きしめるところ・・・

タイトルの『ザ・スーツ』はこのスーツからきてるんですけど・・・

マチルダが愛する人って、夫のフィレモンじゃないんですよ。そこがこの物語の複雑なところで、

KKというべつな男です。芝居には登場しません。

で、マチルダが軽く横向きになって、ハンガーにかかった状態のスーツを

自分の右横に柔らかく抱きます。

つまり、スーツは観客からは横向き。マチルダの方を向いている。

マチルダは左手でスーツの右肩(観客側の肩)を触っている。

それで、ここがポイントなんですけど、

マチルダは、右手を上着の中へ入れスーツの右袖・・・右袖っていうのは、観客側ね・・・

その右袖に通し、その手で自分自身の肩から首を愛撫します。そうすると、

スーツがマチルダを“ほんとうに”愛撫しているように見えるんです。これすごいです。

それでですね、このスーツが、つまり、さっきのグロスターの白亜の絶壁と同じなのね。

“現実”には、スーツはスーツにしか過ぎないんだけど、観客の想像力は、

椅子をベッドだと思ったように、そのスーツをKKだと思うことができる。

完全にマチルダの幻想というか“夢”を共有できるんです。

・・・

・・・

話についてきてもらえてるかな?

・・・

とにかく、ピーター・ブルックの『ザ・スーツ』はそういうお芝居です。

夢のような“演劇体験”を理屈抜きで体験させてくれる。

もちろん、ストーリーも重要・・・

1950年代の南アフリカの黒人居住区に住む若いカップルの話・・・

えぇっと、物語的には、アパルトヘイトを直接テーマにしたものではないです。

政治的とか思想的とかいうものではない。

男女の愛がテーマです。愛と裏切りと憎しみと許しと・・・

けれども、夫フィレモンと妻マチルダの関係を・・・そうですねえ・・・

夫と妻の、男と女の“権力関係”として見てみると、そこには

当時の独裁権力の圧政と暴力と虐待が反映しているとも感じられるし、

また、語ることを禁じられた黒人作家の姿が

歌うことを禁じられたナイチンゲール(マチルダ)の悲しみに重なりもします。

ソフィアタウンに暮らす黒人青年フィレモンにとって、黒人の置かれた悲惨な状況はあまり苦にならないかのようにさえ見えます。彼には魅力的な妻マチルダがいたから。愛する妻はフィレモンにとってプリンセスのような存在であり、実際彼は妻をプリンセスのようにあつかっていた・・・

しかし、マチルダにとって、プリンセスであることは“囚われの女”であることにほかならなかった。彼女の夢は歌を歌うこと。フィレモンのプリンセスであることは、歌手としてのキャリアをあきらめること。籠の鳥でしかないナイチンゲールは、自分の自由を奪っているフィレモンをほんとうには愛することができず、夫が仕事に出ている昼の間、夫のいない家でKKとの逢瀬を重ねた・・・

ある日、妻の“浮気”を知ったフィレモンが突然家に帰ってきます。驚いたKKは慌てて逃げていく。

あとにはハンガーに掛けられたままのスーツが一着・・・

自分を裏切った妻に対し、フィレモンはおごそかに罰を課すのですが、

その罰の唐突さというか異様さというか・・・が、裏切られた夫の狂気を思わせて、

このありふれたカップルのありふれたエピソードを一気に神話の高みへと引き上げます。

お客様じゃないか、とフィレモンは言います。手厚くもてなしなさい。決して落ち度のないように。なにか間違いがあったら、私はあなたを殺しますよ。

裏切られた夫が妻に課す滑稽で恐ろしい罰。

マチルダは、これからずうっと、愛人のスーツを客人としてもてなさなければならない。

愛が人間の永遠のテーマなら、裏切りと憎しみもまた人間の永遠のテーマ・・・

私がすぐに思い浮かべたのは『千一夜物語』・・・

妻に裏切られたシャハリヤール王は、妻を殺すだけでは満足しなかった。

その絶対権力を背景に、すべての女への復讐を誓うのです。

王は、毎日新しい妻をめとり、婚礼の夜に新妻を処刑します。

そうすれば妻は決して夫を裏切ることはない・・・

ひとりの女に裏切られたために、女というものすべてを憎む・・・

これはもう病気。でも、病気ならば治すことができるはず・・・

というわけで、気が遠くなるほどの殺戮のあとに、

新たにシャハリヤールの妻となったシャハラザードは

千と一夜の間、物語を語りつづけ、一日また一日と処刑を免れ、

3年がかりでついにシャハリヤール王の“病”を癒すのです。

黒人居住地区ソフィアタウンに暮らす黒人青年フィレモンが、自分の妻マチルダに対してはシャハリヤール王のごとき絶対権力を“享受”しているのが興味深い。独裁権力に虐げられている黒人カップルが、そのカップルの中側でミクロ的に同じ権力構造を繰り返している・・・

マチルダをプリンセスとしてあつかっていたフィレモンはすでに病んでいたのかもしれません。

いずれにせよ、彼はある時自分の病に気づきます。

いつまでその奇妙な罰をつづけるつもりなのか、と友人のマフィケラはフィレモンに言います。

彼女を許し、すべてを水に流さなければいけない。forgive and forget・・・

狂気から救われたフィレモンは、妻を許しもう一度やり直そうと家に急ぎますが、

マチルダはすでに死んでいました。罰のあまりの過酷さに耐えかねて・・・

許しの言葉が語られることはない・・・

フィレモンもまた、語ることを禁じられた者のひとり・・・

ハッピー・エンディングではありませんが、その代りここには古典悲劇の崇高さがある・・・

と言ったら言い過ぎでしょうか?フィレモンとマチルダは悲劇の英雄たちのように、

その運命を受け入れなければならないのだ、と・・・

そう言えば、マチルダは、お芝居の中で「カタルシス」という言葉を口にしていましたが、

あれは・・・

マチルダは、夫の“圧政”に苦しむ日々の中で、ポジティブに生きなきゃ・・・と思い、

町の婦人クラブに通いはじめます。そこで彼女はいろんなことを学んできます。

一夫多妻制の問題とか、セクシャルハラスメントの問題とか・・・

このあたりは「女子教育の権利」みたいなテーマとつながりますけど・・・

で、もちろん、学んできたことの中には文学的なこともあって、

「カタルシス」もそのひとつ・・・「カタルシス」という言葉は、

一種のキーワードとしてそこに挿入されているのかもしれないです・・・

ハッピー・エンディングではないですが、『ザ・スーツ』は楽しいお芝居です。

ちょっとミュージカル仕立て的なところもあって楽しいです。

マチルダは、歌手になるのが夢だったくらいですから、お芝居の中でいろいろと歌を歌います。

芝居だけではなく、歌もすばらしいパフォーマンスなんです。

例えば「奇妙な果実」・・・ビリー・ホリデイで有名な歌ですよね。

これはアメリカの黒人差別の歌ですけど・・・

マチルダの歌の中で、黒人差別と女性差別という二つの問題が微妙に重なります。

あと、アフリカの歌も・・・タンザニアの歌とか・・・

アフリカの言葉で歌われてすばらしいかったです。

このお芝居の楽しさは、もうひとつ、観客がお芝居に参加すること。

特にパーティーのシーンがそうなんですけど・・・

役者たちが客席に下りてきて、何人かを舞台に上げます。

即興の招待客・・・食べ物がいいですか、それとも飲み物がいい?って聞いて、お客がそれに答える・・・

あと、パーティーには婦人会の人たちも招待されていて、

マチルダがその人たちに感謝の言葉を述べます。

私にいろんなことを教えてくれてありがとう、って・・・

で、その婦人会の人たちは、実は舞台上だけじゃなくて、客席の最前列にもいたんです。

つまり、最前列の客たちは、これも即興で、マチルダの“先生”にされてお礼を言われる。

私はたまたま最前列に座っていたので、マチルダにお礼を言われました。

確か私はマチルダに編み物を教えたのだったか・・・

というわけで、1時間15分のお芝居。珠玉の小品です。

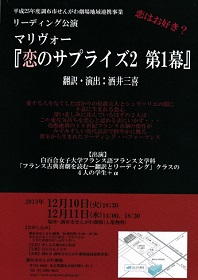

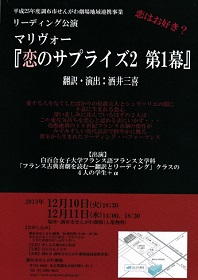

マリヴォー・リーディング公演のお知らせ [お知らせ]

12月10日(火曜日夜18:30)と11日(水曜日昼14:00夜18:30の2回)、

調布市仙川にある「せんがわ劇場」というところで、

マリヴォーの『恋のサプライズ2第1幕』のリーディング公演をします。

いま、白百合女子大学フランス語フランス文学科の授業

「フランス古典喜劇を読む――翻訳とリーディング」では、

18世紀の喜劇作家マリヴォーの『恋のサプライズ2』を読んでいます。

私が現代日本語で訳した翻訳台本を使い、

リーディングという「演劇体験」を通して、マリヴォー喜劇の面白さを発見していく・・・

そういう「アクティブ・ラーニング」な授業です。

その学生たちが授業の成果を劇場で発表することになりました。

教室から生まれたリーディング・パフォーマンスです。

リーディングなので、台本を手に持っておこないます。

でも、いわゆる“朗読”のようなものではなくて、身振りも手振りもつきます。

舞台上をあちこちと移動します。けっこうむずかしいシンクロナイズな動きもあります。

ふつうにお芝居として楽しめます。

『恋のサプライズ2』はこのブログでも何度か紹介しました。

抱腹絶倒のフランス古典喜劇です。それを、

いま私たちが使っているふつうの現代日本語で翻訳していますから、

これはもうかなり笑える・・・はず・・・

学生たちのパフォーマンス次第なんですけど・・・

乞うご期待。

出演者は全員女子です。なので、登場人物はすべて、男も女も、

ぜんぶ女子がやります。ちょっと宝塚歌劇な感じですが、それが

みずみずしくもすがすがしいマリヴォーを織り上げます。

ストーリーはというと・・・

ともに愛する人をなくしたばかりの侯爵夫人とシュヴァリエの間に

不意に生まれる恋心

深い悲しみに沈んでいるはずの2人は、

この変な気持ちを恋心と認める訳にいかず・・・

小間使いリゼットと召使いリュバンの恋と、

衒学者オルタンシウスと伯爵の横恋慕も絡み合い、

さあ、どんなことになるのやら・・・

『恋のサプライズ2』の翻訳全文は、私のホームページ

sanki’s empty space

に掲載されています。

http://www012.upp.so-net.ne.jp/sankis-es/

3幕のお芝居ですが、今回はその第1幕を演じます。

マリヴォーの喜劇は、ある意味、モーツアルトの音楽のようなものでもあり、

“1楽章”を聞くだけでも十分に楽しめますよ。

上演時間は50分くらい。

ぶらりと覗いてみるには理想的な上演時間。

調布市せんがわ劇場と白百合女子大学(仙川にあります)の「地域連携事業」として行われる公演なので、入場は無料です。

入場無料ですが、予約もできますよ。せんがわ劇場まで申し込んでください。

03-3300-0611です。

みなさん見に来てくださいね。

写真は公演のフライヤーです。

調布市仙川にある「せんがわ劇場」というところで、

マリヴォーの『恋のサプライズ2第1幕』のリーディング公演をします。

いま、白百合女子大学フランス語フランス文学科の授業

「フランス古典喜劇を読む――翻訳とリーディング」では、

18世紀の喜劇作家マリヴォーの『恋のサプライズ2』を読んでいます。

私が現代日本語で訳した翻訳台本を使い、

リーディングという「演劇体験」を通して、マリヴォー喜劇の面白さを発見していく・・・

そういう「アクティブ・ラーニング」な授業です。

その学生たちが授業の成果を劇場で発表することになりました。

教室から生まれたリーディング・パフォーマンスです。

リーディングなので、台本を手に持っておこないます。

でも、いわゆる“朗読”のようなものではなくて、身振りも手振りもつきます。

舞台上をあちこちと移動します。けっこうむずかしいシンクロナイズな動きもあります。

ふつうにお芝居として楽しめます。

『恋のサプライズ2』はこのブログでも何度か紹介しました。

抱腹絶倒のフランス古典喜劇です。それを、

いま私たちが使っているふつうの現代日本語で翻訳していますから、

これはもうかなり笑える・・・はず・・・

学生たちのパフォーマンス次第なんですけど・・・

乞うご期待。

出演者は全員女子です。なので、登場人物はすべて、男も女も、

ぜんぶ女子がやります。ちょっと宝塚歌劇な感じですが、それが

みずみずしくもすがすがしいマリヴォーを織り上げます。

ストーリーはというと・・・

ともに愛する人をなくしたばかりの侯爵夫人とシュヴァリエの間に

不意に生まれる恋心

深い悲しみに沈んでいるはずの2人は、

この変な気持ちを恋心と認める訳にいかず・・・

小間使いリゼットと召使いリュバンの恋と、

衒学者オルタンシウスと伯爵の横恋慕も絡み合い、

さあ、どんなことになるのやら・・・

『恋のサプライズ2』の翻訳全文は、私のホームページ

sanki’s empty space

に掲載されています。

http://www012.upp.so-net.ne.jp/sankis-es/

3幕のお芝居ですが、今回はその第1幕を演じます。

マリヴォーの喜劇は、ある意味、モーツアルトの音楽のようなものでもあり、

“1楽章”を聞くだけでも十分に楽しめますよ。

上演時間は50分くらい。

ぶらりと覗いてみるには理想的な上演時間。

調布市せんがわ劇場と白百合女子大学(仙川にあります)の「地域連携事業」として行われる公演なので、入場は無料です。

入場無料ですが、予約もできますよ。せんがわ劇場まで申し込んでください。

03-3300-0611です。

みなさん見に来てくださいね。

写真は公演のフライヤーです。

クロディーヌ・ガレア 『ほとりで』 [見た芝居]

去年の暮れに「紛争地域から生まれた演劇4」というリーディング公演を見ました。

「紛争地域から生まれた演劇」は

国際演劇協会というところがやっている演劇シリーズで、

以前、このブログで紹介した『ヴェールを纏った女たち』(2011/8/29)が

シリーズ「その2」でした。今回は「その4」。

世界の紛争地域、あるいはその”周辺”で、

いま生まれているコンテンポラリーな演劇・・・

それをすぐに日本語に翻訳し、リーディングという形式で

日本の観客にアクチュアルに紹介する。

リーディング形式でやるという選択も、“新しく”て面白いし、

「紛争地域・・・」という、ひとつ”違う”視点で

いろんな人たちがコラボレーションするのも面白い。

それで、シリーズ「その4」なんですけど、

ぜんぶで3つのリーディング公演がありました。

その中の『ほとりで』という公演がすばらしかったのです。

ブログで紹介しよう、しようと思いつつ、

光陰矢の如し・・・

大変に時期遅れの公演レポート。

2012年12月23日、東京芸術劇場アトリエイーストでの公演です。

『ほとりで』(Au bord) は、クロディーヌ・ガレア(Claudine Galea)というフランスの作家の作品・・・フランスで活動するフランス語作家・・・チラシによると、彼女は、アルジェリア人の父とモロッコ人の母の間にマルタ島で生まれフランスで成長した、そうです。

イラクのアブグレイブ収容所で撮られた有名な捕虜虐待の写真・・・

裸のイラク人男性捕虜につけられた首輪と、

首輪から伸びる紐と、

紐の端を持つアメリカ軍女性兵士と、

その少女のような面差し・・・

『ほとりで』は、この一枚の写真をめぐって繰り広げられるモノローグ劇です。

主人公/語り手(唯一の登場人物)はフランスの女性・・・っていうか、

フランスに住んでる(たぶん)フランス語を母国語として話す女性・・・

バイリンガルの場合は両方とも“母国語”と呼ぶとして・・・

ダイレクトに「紛争地域から生まれた演劇」ではないんだけど、

“紛争地域から生まれたひとつのイメージ”をめぐる演劇・・・

センセーショナルな写真とともに捕虜虐待が発覚したのが2004年。

2005年に『ほとりで』のファースト・バージョンが書かれ、

ファースト・バージョンをベースに

リーディングや舞台パフォーマンスが繰り返され、

そこから、さまざまなリアクションが生まれ、

リアクションがまたリアクションを生み、

2010年に最終バージョンが本として出版されました。

2011年の「劇作大賞」というのを受賞しています。

虐待の写真があって、

そのイメージが言葉を呼び起こし、

主人公を否応なく“語り手”へと変えていく・・・

虐待のイメージ自体は、“イラク戦争”という、より大きなフレームの中に

位置づけられるべき場所を持っている。

政治的背景があり、歴史的なコンテクストがある。

“戦争”をめぐる議論があり、虐待をめぐる議論がある。

けれども、主人公をモノローグに駆り立てるのは、

そういう“左脳的”側面でのリアクションではなくて・・・

“右脳的”っていうんでもないんだけど、

なにか、こう、もっと“身体的”なリアクション・・・

女性兵士が他者(この場合男性)の身体に対して振るう暴力・・・

その暴力性が“同じく”女性である主人公の身体の中で共鳴しはじめる。

共鳴する自分の身体に耳を傾ける“語り手”は、

聞こえてくる振動のひとつひとつを言葉にして語り出す・・・

“わたし”の身体と“他者“の身体の関係のすべてが言葉になることを求め、

“わたし”は、自分の身体の中で起こっていることを、そこで、

“わたし”の前にいて“わたし”の言葉を聞いている

陪審員にも似た観客たちの前で、さらけ出さなければならない。

語ることによってしか生き延びることができないとでもいうかのように、

容赦もなく・・・

“わたし”の身体と“他者“の身体の関係のすべて・・・

それは、例えば、“わたし”の身体に宿る暴力性のこと。

虐待の加害者であり得ること。

それは、また、例えば、“わたし”のセクシャリティのこと。

“わたし”がレズビアンであること・・・

そして、“わたし”の父親のこと・・・

このモノローグ・ドラマでは、従って、語られる言葉はとても“身体的”なものです。

というか、そこでは、身体は、身体の動きではなく、

言葉のうちに言葉として具現します。

その意味では、リーディングという形式が、演劇的にも最良の選択かもしれない・・・

さあ、これを、佐藤康訳、深寅芥演出で、宮地成子という女優さんが演じました。

この宮地成子さんがすばらしい。

宮地さんひとりがすばらしい訳ではなくて、

もちろんコラボレーションがすばらしいんです。

アフター・トークによると、

翻訳者と演出家と女優さんが濃密なディスカッションを重ねながら

最終的な形をつくり上げた。

そういう制作プロセスのあり方もすばらしい。

けれど、“演劇って結局最終的なパフォーマンス次第”という意味では、

やはり宮地さんがすばらしい。

紛争地域・・・

私たちになじみのない地域からやってきたなじみのない演劇、演劇言語・・・

そういう未知の演劇を、私たちの知っているものに還元しようとせず、

未知のもののために、それにふさわしい新たな演劇言語を、真摯に、謙虚に模索する。

そういうコラボレーション/ディスカッションが、

宮地成子のパフォーマンスを感動的なものにいていた・・・

どう演じたらよいのかよくわからないんですけど・・・という、

いわば“左脳的”戸惑いの中で、

しかし、彼女は彼女の身体をその未知のテクストに向かって開きつづけることをやめない。

役者の身体がテクストの身体をしなやかに身に纏う・・・

リーディング公演ですが、視覚的にも、

シンプルで効果的な舞台演出がなされていました。

バックにスクリーンがあって、そこに問題の写真が映し出されます。

面白いのは、モノローグを3つのシーンに分け、

それぞれのシーンに舞台上の3つの“不連続”なセクションを割り当て、

役者はシーンの切れ目で“こちら”から“そちら”へ、

見えない仕切りを超えて移動します。

椅子とか机とか、ミニマルな小道具も用意されていて、

リーディングの基本ポーズも変わり、

3幕構成のミニチュア版が出来上がる・・・とてもいいです・・・

2日だけの公演で終わらせるのはつくづくもったいないと思いました。

たくさんの人たちに見てもらいたい。

「紛争地域から生まれた演劇」は

国際演劇協会というところがやっている演劇シリーズで、

以前、このブログで紹介した『ヴェールを纏った女たち』(2011/8/29)が

シリーズ「その2」でした。今回は「その4」。

世界の紛争地域、あるいはその”周辺”で、

いま生まれているコンテンポラリーな演劇・・・

それをすぐに日本語に翻訳し、リーディングという形式で

日本の観客にアクチュアルに紹介する。

リーディング形式でやるという選択も、“新しく”て面白いし、

「紛争地域・・・」という、ひとつ”違う”視点で

いろんな人たちがコラボレーションするのも面白い。

それで、シリーズ「その4」なんですけど、

ぜんぶで3つのリーディング公演がありました。

その中の『ほとりで』という公演がすばらしかったのです。

ブログで紹介しよう、しようと思いつつ、

光陰矢の如し・・・

大変に時期遅れの公演レポート。

2012年12月23日、東京芸術劇場アトリエイーストでの公演です。

『ほとりで』(Au bord) は、クロディーヌ・ガレア(Claudine Galea)というフランスの作家の作品・・・フランスで活動するフランス語作家・・・チラシによると、彼女は、アルジェリア人の父とモロッコ人の母の間にマルタ島で生まれフランスで成長した、そうです。

イラクのアブグレイブ収容所で撮られた有名な捕虜虐待の写真・・・

裸のイラク人男性捕虜につけられた首輪と、

首輪から伸びる紐と、

紐の端を持つアメリカ軍女性兵士と、

その少女のような面差し・・・

『ほとりで』は、この一枚の写真をめぐって繰り広げられるモノローグ劇です。

主人公/語り手(唯一の登場人物)はフランスの女性・・・っていうか、

フランスに住んでる(たぶん)フランス語を母国語として話す女性・・・

バイリンガルの場合は両方とも“母国語”と呼ぶとして・・・

ダイレクトに「紛争地域から生まれた演劇」ではないんだけど、

“紛争地域から生まれたひとつのイメージ”をめぐる演劇・・・

センセーショナルな写真とともに捕虜虐待が発覚したのが2004年。

2005年に『ほとりで』のファースト・バージョンが書かれ、

ファースト・バージョンをベースに

リーディングや舞台パフォーマンスが繰り返され、

そこから、さまざまなリアクションが生まれ、

リアクションがまたリアクションを生み、

2010年に最終バージョンが本として出版されました。

2011年の「劇作大賞」というのを受賞しています。

虐待の写真があって、

そのイメージが言葉を呼び起こし、

主人公を否応なく“語り手”へと変えていく・・・

虐待のイメージ自体は、“イラク戦争”という、より大きなフレームの中に

位置づけられるべき場所を持っている。

政治的背景があり、歴史的なコンテクストがある。

“戦争”をめぐる議論があり、虐待をめぐる議論がある。

けれども、主人公をモノローグに駆り立てるのは、

そういう“左脳的”側面でのリアクションではなくて・・・

“右脳的”っていうんでもないんだけど、

なにか、こう、もっと“身体的”なリアクション・・・

女性兵士が他者(この場合男性)の身体に対して振るう暴力・・・

その暴力性が“同じく”女性である主人公の身体の中で共鳴しはじめる。

共鳴する自分の身体に耳を傾ける“語り手”は、

聞こえてくる振動のひとつひとつを言葉にして語り出す・・・

“わたし”の身体と“他者“の身体の関係のすべてが言葉になることを求め、

“わたし”は、自分の身体の中で起こっていることを、そこで、

“わたし”の前にいて“わたし”の言葉を聞いている

陪審員にも似た観客たちの前で、さらけ出さなければならない。

語ることによってしか生き延びることができないとでもいうかのように、

容赦もなく・・・

“わたし”の身体と“他者“の身体の関係のすべて・・・

それは、例えば、“わたし”の身体に宿る暴力性のこと。

虐待の加害者であり得ること。

それは、また、例えば、“わたし”のセクシャリティのこと。

“わたし”がレズビアンであること・・・

そして、“わたし”の父親のこと・・・

このモノローグ・ドラマでは、従って、語られる言葉はとても“身体的”なものです。

というか、そこでは、身体は、身体の動きではなく、

言葉のうちに言葉として具現します。

その意味では、リーディングという形式が、演劇的にも最良の選択かもしれない・・・

さあ、これを、佐藤康訳、深寅芥演出で、宮地成子という女優さんが演じました。

この宮地成子さんがすばらしい。

宮地さんひとりがすばらしい訳ではなくて、

もちろんコラボレーションがすばらしいんです。

アフター・トークによると、

翻訳者と演出家と女優さんが濃密なディスカッションを重ねながら

最終的な形をつくり上げた。

そういう制作プロセスのあり方もすばらしい。

けれど、“演劇って結局最終的なパフォーマンス次第”という意味では、

やはり宮地さんがすばらしい。

紛争地域・・・

私たちになじみのない地域からやってきたなじみのない演劇、演劇言語・・・

そういう未知の演劇を、私たちの知っているものに還元しようとせず、

未知のもののために、それにふさわしい新たな演劇言語を、真摯に、謙虚に模索する。

そういうコラボレーション/ディスカッションが、

宮地成子のパフォーマンスを感動的なものにいていた・・・

どう演じたらよいのかよくわからないんですけど・・・という、

いわば“左脳的”戸惑いの中で、

しかし、彼女は彼女の身体をその未知のテクストに向かって開きつづけることをやめない。

役者の身体がテクストの身体をしなやかに身に纏う・・・

リーディング公演ですが、視覚的にも、

シンプルで効果的な舞台演出がなされていました。

バックにスクリーンがあって、そこに問題の写真が映し出されます。

面白いのは、モノローグを3つのシーンに分け、

それぞれのシーンに舞台上の3つの“不連続”なセクションを割り当て、

役者はシーンの切れ目で“こちら”から“そちら”へ、

見えない仕切りを超えて移動します。

椅子とか机とか、ミニマルな小道具も用意されていて、

リーディングの基本ポーズも変わり、

3幕構成のミニチュア版が出来上がる・・・とてもいいです・・・

2日だけの公演で終わらせるのはつくづくもったいないと思いました。

たくさんの人たちに見てもらいたい。

ナターシャ・クドゥリツカヤ ラモー「組曲」 [クラシック]

近頃毎日聞いているCDです。

18世紀の作曲家ラモー(1683-1764)は

マリヴォー(1688-1763)と同じ時代に生きています。

オペラ作曲家としても有名ですが、「組曲」はチェンバロ(クラヴサン)の曲。

ナターシャ・クドゥリツカヤ(Natacha Kudritskaya)は

ヤマハのグランドピアノでこれを弾きます。

ピアノ・ソロです。

なんてすばらしい音なんだろう・・・

バロック音楽として、というよりは、

美しい音の連なりとして聞こえます。

美しい音の重なりとして聞こえます。

音の”感触”としては、

キース・ジャレットの「ステアケース」を思い出します。

結晶した音がクリスタルのかけらのようにぶつかり合って音を紡ぎだす。

何度聞いても飽きない。聞き終わるとまた初めから聞きなおす。

何度も何度も聞きなおす。

何度聞いてもみずみずしい・・・

いまフランスで大人気のピアニスト、アレクサンドル・タローもピアノでラモーを弾いています。

ピアノですけど、チェンバロのように指を運びます。

端正で澄んでいる。

ナターシャ・クドゥリツカヤの弾くラモーは初めからピアノ曲のようです。

理知的なピアノでもなく、情熱的なピアノでもなく、

ただ、やさしくあなたを包みます。

フィンランドの夏の光のようです・・・

とか言って、フィンランドには行ったことがありませんけど・・・

ナターシャ・クドゥリツカヤはウクライナ、キエフの出身。

19歳でフランスに来ました。

ある時、ラモーの有名な「ガヴォット」(「組曲」の中の一つ)と出会い、

先生のところに行って、これやりたいです、と言ったら、

そんな、1曲じゃだめだよと言って、「組曲」ぜんぶの楽譜を渡されました。

それが始まりで、

ラモーの「組曲」はナターシャ・クドゥリツカヤのファースト・アルバム。

「レの組曲(Dの組曲)」と「ラの組曲(Aの組曲)」があって、

「ガヴォット」は、たとえば、「ラの組曲」の中にあります。

「レの組曲」は、たとえば、

「愛の繰り言」とか「溜め息」とか「ミューズたちの会話」とか、

ちょっと”雅な宴”風(?)なかわいらしいタイトルがついています。

でも、ナターシャ・クドゥリツカヤのピアノはとても自由です。

ラモーの楽譜には、ほとんど指示というものが書かれていなくて、

自由に弾けるところが好きだと、彼女は言っています。

私はマリヴォーの芝居のことを思います。

ほとんどト書きが書かれていないので、

これを演じようとする者は、やはりとても自由なのです。

ナターシャ・クドゥリツカヤがラモーを弾くように、

マリヴォーを”弾き”たい、などと考えます。

いまYouTubeで、

「ガヴォット」を演奏するナターシャのパフォーマンスを見る/聴くことができます。

モノクロームの美しい映像です。

natacha kudritskaya で検索すると出てきます。

http://www.youtube.com/watch?v=HuJ-LKEH6W0

18世紀の作曲家ラモー(1683-1764)は

マリヴォー(1688-1763)と同じ時代に生きています。

オペラ作曲家としても有名ですが、「組曲」はチェンバロ(クラヴサン)の曲。

ナターシャ・クドゥリツカヤ(Natacha Kudritskaya)は

ヤマハのグランドピアノでこれを弾きます。

ピアノ・ソロです。

なんてすばらしい音なんだろう・・・

バロック音楽として、というよりは、

美しい音の連なりとして聞こえます。

美しい音の重なりとして聞こえます。

音の”感触”としては、

キース・ジャレットの「ステアケース」を思い出します。

結晶した音がクリスタルのかけらのようにぶつかり合って音を紡ぎだす。

何度聞いても飽きない。聞き終わるとまた初めから聞きなおす。

何度も何度も聞きなおす。

何度聞いてもみずみずしい・・・

いまフランスで大人気のピアニスト、アレクサンドル・タローもピアノでラモーを弾いています。

ピアノですけど、チェンバロのように指を運びます。

端正で澄んでいる。

ナターシャ・クドゥリツカヤの弾くラモーは初めからピアノ曲のようです。

理知的なピアノでもなく、情熱的なピアノでもなく、

ただ、やさしくあなたを包みます。

フィンランドの夏の光のようです・・・

とか言って、フィンランドには行ったことがありませんけど・・・

ナターシャ・クドゥリツカヤはウクライナ、キエフの出身。

19歳でフランスに来ました。

ある時、ラモーの有名な「ガヴォット」(「組曲」の中の一つ)と出会い、

先生のところに行って、これやりたいです、と言ったら、

そんな、1曲じゃだめだよと言って、「組曲」ぜんぶの楽譜を渡されました。

それが始まりで、

ラモーの「組曲」はナターシャ・クドゥリツカヤのファースト・アルバム。

「レの組曲(Dの組曲)」と「ラの組曲(Aの組曲)」があって、

「ガヴォット」は、たとえば、「ラの組曲」の中にあります。

「レの組曲」は、たとえば、

「愛の繰り言」とか「溜め息」とか「ミューズたちの会話」とか、

ちょっと”雅な宴”風(?)なかわいらしいタイトルがついています。

でも、ナターシャ・クドゥリツカヤのピアノはとても自由です。

ラモーの楽譜には、ほとんど指示というものが書かれていなくて、

自由に弾けるところが好きだと、彼女は言っています。

私はマリヴォーの芝居のことを思います。

ほとんどト書きが書かれていないので、

これを演じようとする者は、やはりとても自由なのです。

ナターシャ・クドゥリツカヤがラモーを弾くように、

マリヴォーを”弾き”たい、などと考えます。

いまYouTubeで、

「ガヴォット」を演奏するナターシャのパフォーマンスを見る/聴くことができます。

モノクロームの美しい映像です。

natacha kudritskaya で検索すると出てきます。

http://www.youtube.com/watch?v=HuJ-LKEH6W0

タグ:ナターシャ・クドゥリツカヤ ラモー

マリヴォー『恋のサプライズ2』翻訳完結! [マリヴォー]

マリヴォー『恋のサプライズ2』の第3幕翻訳を

ホームページsanki’s empty spaceに掲載しました。

http://www012.upp.so-net.ne.jp/sankis-es/

これで『恋のサプライズ2』が完結いたしました。

HPのトップページから目立つリンクを張っていますので、そこからどうぞ。

めちゃ面白いですよ。

第2幕の終わりで、邪魔者がいなくなったと思って、安心していたあなた、

彼らは第3幕でも大活躍です。

覚えていますか?

オルタンシウスと伯爵が、公爵夫人とシュヴァリエの”友情”の邪魔をするんでしたね。

伯爵の作戦はなかなか手強いです。

オルタンシウスも、あいかわらずいい味出してます。

そして、”友情”はいかにして”友情”という名前を放棄するのか?

仲間と一緒にリーディングなどしてみてください。

声に出すだけで、人物たちが生きはじめますよ。

フランス古典喜劇が現代日本語で、笑いとともに、”いま”に甦ります。

*注がたくさん付いていますが、

専門的な注ではなく、

ほとんどがリーディングをする際のヒントになるものですから、

大いに活用してください。

ホームページsanki’s empty spaceに掲載しました。

http://www012.upp.so-net.ne.jp/sankis-es/

これで『恋のサプライズ2』が完結いたしました。

HPのトップページから目立つリンクを張っていますので、そこからどうぞ。

めちゃ面白いですよ。

第2幕の終わりで、邪魔者がいなくなったと思って、安心していたあなた、

彼らは第3幕でも大活躍です。

覚えていますか?

オルタンシウスと伯爵が、公爵夫人とシュヴァリエの”友情”の邪魔をするんでしたね。

伯爵の作戦はなかなか手強いです。

オルタンシウスも、あいかわらずいい味出してます。

そして、”友情”はいかにして”友情”という名前を放棄するのか?

仲間と一緒にリーディングなどしてみてください。

声に出すだけで、人物たちが生きはじめますよ。

フランス古典喜劇が現代日本語で、笑いとともに、”いま”に甦ります。

*注がたくさん付いていますが、

専門的な注ではなく、

ほとんどがリーディングをする際のヒントになるものですから、

大いに活用してください。

『アンダスタンダブル?』 at アトリエヘリコプター [見た芝居]

五反田のアトリエヘリコプターというところで

『アンダスタンダブル?』という芝居を観ました(9月28日の公演)。

面白かったのでそのレポート。

『アンダスタンダブル?』は日本の劇団「五反田団」とフランスの劇団「ASTROV」のコラボレーション。

日本語とフランス語と片言の英語による1時間10分のキュートなお芝居です。

五反田団は前田司郎という作家・演出家が主催する有名な劇団らしい・・・すいません、知りませんでした。『アンダスタンダブル?』見に行かない?と人に誘われるまで知りませんでした・・・

で、僕は知らなかったけれど、すでに有名な劇団で、ヨーロッパ公演などもしていて、その時に、

劇団「ASTROV」を主宰するジャン・ド・パンジュという演出家がこれを見て、

めちゃおもろいやん、と思ったのが、コラボの始まり。

前田司郎が台本をつくり、ジャン・ド・パンジュの演出で、

3人の日本人俳優と3人のフランス人俳優によって演じられました。

舞台の上に、こう、横に、長いベンチがあって、まず日本人3人が出てきて、左手に並んで腰かけます。左から女、女、男の順。次にフランス人が出てきて、右手にやはり3人並んで腰かけます。こちらは、右から、男、男、女の順。日本人側の男と、フランス人側の女が、中央寄りで、微妙な距離感を空けて隣り合っている。

芝居が始まり、日本人(男)がフランス人(女)に話しかけます。ハロー!とか・・・2つのグループは知り合いではなさそうです。ちょっとやり取りがあって、日本人はフランス語が話せない、フランス人は日本語が話せない、両者の唯一の共通言語は「片言の英語」だけ、ということがわかりますが、そこで日本人(男)がフランス人(女)に、唐突に「アイ・ラブ・ユー」と言います。

フランス人がびっくりして、なにゆうてんの。うちら、いま会ったばっかりやないの。お互いのことなんにも知らへんし、だいいち、会話とかぜんぜん成立してないし・・・(って、ここ、書いていて、なぜか大阪弁になってしまいました。どうしてですかね?「片言の英語」っていうところが、僕の片言の大阪弁とかぶって来るんでしょうか?でも、こんなことしてたら、大阪の人に怒られますよね。)

・・・ですが、ともかく、フランス人はそのようなことを言って、さあ、これから、愛とコミュニケーションをめぐる面白くも可笑しいイナターナショナルなお芝居が始まる・・・まあ、そんな感じ・・・

このお芝居、面白いところがいろいろとあるんですけれども、例えば・・・

舞台上には6人の俳優がいて、ああ、これは6人の登場人物がいるんだなと初めは思うんですが、いや、実は、登場人物は2人だけらしいぞ、ということがだんだんわかってきます。

日本人3人でひとりの日本人を演じている。フランス人3人でひとりのフランス人を演じている。

登場人物的には、日本人男子とフランス人女子の2人なのかなとも思えますが、結局のところはよくわからない。この“日本人男子”を構成するのは2人の女子とひとりの男子というわけで・・・

独り言とか、いわゆる“内省”とかの時は、3人がそれぞれの母国語で相談したりします。

登場人物同士の会話は片言の英語・・・

それぞれの登場人物の“メンバー”っていうのか、その3人の中では、ローテーション的に“主な担当者”が入れ替わります。こう、ツール・ド・フランスで先頭が時々入れ替わりながらレースが進む・・・あれみたいに“先頭”が替わりながら劇が進む。だから、日本人男子とフランス人女子の会話だったのが、いつのまにか日本人女子とフランス人男子の会話になっていたり、また男子同士だったり、女子同士だったり、興奮してくると、会議みたいに、3対3で対話が交差したりさえする・・・

つまり、2人の登場人物のセックスとかジェンダーとか、そういうのはいわゆる男/女的カテゴリーに固まってはいなくて、もっと自由な感じです。よくある「男と女の話」みたいなものではない、もっと自由な広がりを持っていて、それがこの芝居の大きな魅力。

日本人、フランス人っていう違いも、そんな、いわゆる“両国の文化の違い”的な方向には行かないから、それもいいです。

初めは、ちょっとパターン的に見えるんですけど・・・

唐突に「アイ・ラブ・ユー」って言う日本人は、例えば、情緒的とか、直感的とか・・・

それで、フランス人が、これに論理的に、まあ、デカルト的に(?)応じるみたいな・・・

フランス人が日本人の“理解不能”なメンタリティーをオリエンタルと評したりもする・・・

でも、そういうカルチャーショック的なものは『アンダスタンダブル?』のテーマではなくて、

日本人ってそういうとこあるよね、フランス人ってそうだよね、みたいなところは確かにあるんだけれど、でも、ポイントは、日本人とフランス人だと言語コミュニケーションとるのめっちゃむずかしくね?ってことで、日本人ってさぁ・・・とか、フランス人ってさぁ・・・みたいなのは、あまり視界に入ってこない。日本人とフランス人でなくてもいいくらい・・・

インターナショナルなコラボ演劇のはまりやすい“文化論”的な罠にはまっていないところが、

自由で、すがすがしいなあ、と僕は思いました。

あと、すごく面白いところは・・・

“2人”はデートするんですよね・・・映画に行ったり、美術館に行ったり・・・

映画は、“2人”の“共通言語”である英語の映画。さらに「台詞が少ない」ということで、戦争映画を見ることになる。それで・・・ここんとこ説明むずかしいんだけど・・・2人の俳優がいま日本人とフランス人をやっているとすると、まあ、とりあえず、あと4人、俳優が残っている計算になって、この4人が戦争映画をやります。戦闘機とか、銃撃戦とか、パラシュートとか、パラシュートが地上に降りると、地上での人間ドラマとか、ぜんぶやる。でたらめ英語でぜんぶやります。それだけでも面白いんだけど、さらに・・・

これは、そのあとの美術館の場面でも同じで、“2人”を演じていない4人が展示してある絵画を次々に描き出していく。十字架から降ろされたキリストと聖母マリアと聖ヨハネと、みたいに・・・

それで、これだけでも面白いんだけど、さらに、ここでは、俳優たちが目まぐるしく役を取り替えるので、それがまたスリリングで面白いんです。

役を取り替えるっていうのは、つまり・・・

映画とか絵画とかの役をやってる4人の誰かが、デートしている“2人”のところへ行って「替わってくれ」と要求すると、言われた役者は替わらないといけないらしく(このあたりはすごくインプロヴィゼーション的にやってる感じがします)、そうすると、いままでデートしていた役者が大急ぎで他の3人に合流して、戦争をやったり、絵をやったりします。衣装とか小道具とかはまったくないんです。身体を使ってみんなでやる。テアトル・ド・ラ・コンプリシテみたいな繊細さとは違うんですが、その即興的な勢いがすばらしい・・・

あとひとつだけ・・・

会場のアトリエヘリコプターがまたよかったです。

昔「○○製作所」だったところを、きれいに掃除して、椅子を段々に並べて小さな劇場にしました・・・みたいなキュートな劇場です。『アンダスタンダブル?』のすがすがしい若さにぴったりのスペースでした。

『アンダスタンダブル?』という芝居を観ました(9月28日の公演)。

面白かったのでそのレポート。

『アンダスタンダブル?』は日本の劇団「五反田団」とフランスの劇団「ASTROV」のコラボレーション。

日本語とフランス語と片言の英語による1時間10分のキュートなお芝居です。

五反田団は前田司郎という作家・演出家が主催する有名な劇団らしい・・・すいません、知りませんでした。『アンダスタンダブル?』見に行かない?と人に誘われるまで知りませんでした・・・

で、僕は知らなかったけれど、すでに有名な劇団で、ヨーロッパ公演などもしていて、その時に、

劇団「ASTROV」を主宰するジャン・ド・パンジュという演出家がこれを見て、

めちゃおもろいやん、と思ったのが、コラボの始まり。

前田司郎が台本をつくり、ジャン・ド・パンジュの演出で、

3人の日本人俳優と3人のフランス人俳優によって演じられました。

舞台の上に、こう、横に、長いベンチがあって、まず日本人3人が出てきて、左手に並んで腰かけます。左から女、女、男の順。次にフランス人が出てきて、右手にやはり3人並んで腰かけます。こちらは、右から、男、男、女の順。日本人側の男と、フランス人側の女が、中央寄りで、微妙な距離感を空けて隣り合っている。

芝居が始まり、日本人(男)がフランス人(女)に話しかけます。ハロー!とか・・・2つのグループは知り合いではなさそうです。ちょっとやり取りがあって、日本人はフランス語が話せない、フランス人は日本語が話せない、両者の唯一の共通言語は「片言の英語」だけ、ということがわかりますが、そこで日本人(男)がフランス人(女)に、唐突に「アイ・ラブ・ユー」と言います。

フランス人がびっくりして、なにゆうてんの。うちら、いま会ったばっかりやないの。お互いのことなんにも知らへんし、だいいち、会話とかぜんぜん成立してないし・・・(って、ここ、書いていて、なぜか大阪弁になってしまいました。どうしてですかね?「片言の英語」っていうところが、僕の片言の大阪弁とかぶって来るんでしょうか?でも、こんなことしてたら、大阪の人に怒られますよね。)

・・・ですが、ともかく、フランス人はそのようなことを言って、さあ、これから、愛とコミュニケーションをめぐる面白くも可笑しいイナターナショナルなお芝居が始まる・・・まあ、そんな感じ・・・

このお芝居、面白いところがいろいろとあるんですけれども、例えば・・・

舞台上には6人の俳優がいて、ああ、これは6人の登場人物がいるんだなと初めは思うんですが、いや、実は、登場人物は2人だけらしいぞ、ということがだんだんわかってきます。

日本人3人でひとりの日本人を演じている。フランス人3人でひとりのフランス人を演じている。

登場人物的には、日本人男子とフランス人女子の2人なのかなとも思えますが、結局のところはよくわからない。この“日本人男子”を構成するのは2人の女子とひとりの男子というわけで・・・

独り言とか、いわゆる“内省”とかの時は、3人がそれぞれの母国語で相談したりします。

登場人物同士の会話は片言の英語・・・

それぞれの登場人物の“メンバー”っていうのか、その3人の中では、ローテーション的に“主な担当者”が入れ替わります。こう、ツール・ド・フランスで先頭が時々入れ替わりながらレースが進む・・・あれみたいに“先頭”が替わりながら劇が進む。だから、日本人男子とフランス人女子の会話だったのが、いつのまにか日本人女子とフランス人男子の会話になっていたり、また男子同士だったり、女子同士だったり、興奮してくると、会議みたいに、3対3で対話が交差したりさえする・・・

つまり、2人の登場人物のセックスとかジェンダーとか、そういうのはいわゆる男/女的カテゴリーに固まってはいなくて、もっと自由な感じです。よくある「男と女の話」みたいなものではない、もっと自由な広がりを持っていて、それがこの芝居の大きな魅力。

日本人、フランス人っていう違いも、そんな、いわゆる“両国の文化の違い”的な方向には行かないから、それもいいです。

初めは、ちょっとパターン的に見えるんですけど・・・

唐突に「アイ・ラブ・ユー」って言う日本人は、例えば、情緒的とか、直感的とか・・・

それで、フランス人が、これに論理的に、まあ、デカルト的に(?)応じるみたいな・・・

フランス人が日本人の“理解不能”なメンタリティーをオリエンタルと評したりもする・・・

でも、そういうカルチャーショック的なものは『アンダスタンダブル?』のテーマではなくて、

日本人ってそういうとこあるよね、フランス人ってそうだよね、みたいなところは確かにあるんだけれど、でも、ポイントは、日本人とフランス人だと言語コミュニケーションとるのめっちゃむずかしくね?ってことで、日本人ってさぁ・・・とか、フランス人ってさぁ・・・みたいなのは、あまり視界に入ってこない。日本人とフランス人でなくてもいいくらい・・・

インターナショナルなコラボ演劇のはまりやすい“文化論”的な罠にはまっていないところが、

自由で、すがすがしいなあ、と僕は思いました。

あと、すごく面白いところは・・・

“2人”はデートするんですよね・・・映画に行ったり、美術館に行ったり・・・

映画は、“2人”の“共通言語”である英語の映画。さらに「台詞が少ない」ということで、戦争映画を見ることになる。それで・・・ここんとこ説明むずかしいんだけど・・・2人の俳優がいま日本人とフランス人をやっているとすると、まあ、とりあえず、あと4人、俳優が残っている計算になって、この4人が戦争映画をやります。戦闘機とか、銃撃戦とか、パラシュートとか、パラシュートが地上に降りると、地上での人間ドラマとか、ぜんぶやる。でたらめ英語でぜんぶやります。それだけでも面白いんだけど、さらに・・・

これは、そのあとの美術館の場面でも同じで、“2人”を演じていない4人が展示してある絵画を次々に描き出していく。十字架から降ろされたキリストと聖母マリアと聖ヨハネと、みたいに・・・

それで、これだけでも面白いんだけど、さらに、ここでは、俳優たちが目まぐるしく役を取り替えるので、それがまたスリリングで面白いんです。

役を取り替えるっていうのは、つまり・・・

映画とか絵画とかの役をやってる4人の誰かが、デートしている“2人”のところへ行って「替わってくれ」と要求すると、言われた役者は替わらないといけないらしく(このあたりはすごくインプロヴィゼーション的にやってる感じがします)、そうすると、いままでデートしていた役者が大急ぎで他の3人に合流して、戦争をやったり、絵をやったりします。衣装とか小道具とかはまったくないんです。身体を使ってみんなでやる。テアトル・ド・ラ・コンプリシテみたいな繊細さとは違うんですが、その即興的な勢いがすばらしい・・・

あとひとつだけ・・・

会場のアトリエヘリコプターがまたよかったです。

昔「○○製作所」だったところを、きれいに掃除して、椅子を段々に並べて小さな劇場にしました・・・みたいなキュートな劇場です。『アンダスタンダブル?』のすがすがしい若さにぴったりのスペースでした。

マリヴォー 『恋のサプライズ2』 第2幕翻訳完成 [マリヴォー]

遅くなりました。

マリヴォー『恋のサプライズ2』の第2幕翻訳を

ホームページsanki’s empty spaceに掲載しました。

http://www012.upp.so-net.ne.jp/sankis-es/

ホームから直接第2幕に目立つリンクを張っているので、

そこをクリックしてね。

第2幕一挙掲載です。

とにかく面白いよ。第2幕だけ読んでも面白い。

『恋のサプライズ2』については、ブログ記事

「リュック・ボンディの『恋のサプライズ2』」(2009/12/01)で紹介しています。

また、ブログ記事「エリック・ロメールとマリヴォー」(2010/04/20)でも触れています。

2010/06/05 の記事「マリヴォー『恋のサプライズ2』の翻訳掲載開始」も見てください。

ざっと第1幕のあらすじ・・・

侯爵夫人とシュヴァリエは互いに好きになってしまった。

じゃあ、べつにただ「好き」と言えばいいじゃないの・・・ということなんですが、

世の中そんなに単純じゃない。

二人とも愛する人を失ったばかり。

一生悲しみのうちに生きていくと誓ったばかり。

口が裂けても、「好き」とは言えない。

とりあえず、友情という名前をつけてしのぎます。

さて、侯爵夫人の小間使いリゼットが、シュヴァリエのところへやって来て、

侯爵夫人と伯爵を結婚させたいのだけれど、

伯爵の友人として応援してください、と頼みます。

いつまでも悲しみに沈んでいる奥様を見ていられないのです、とリゼット。

伯爵と侯爵夫人がすでに愛し合っていると誤解したシュヴァリエは、

嫉妬に駆られて、これを断ります。

シュヴァリエの嫉妬を見抜いたリゼットは、

じゃあ、あなたが結婚してください、とシュヴァリエに言います。

”友情”に縛られているシュヴァリエにとって、結婚なんてもちろんタブー。

そもそも嫉妬することがタブー。

困惑のうちにこの申し出を断ってしまう・・・

しかし(ここから第2幕)、断られた侯爵夫人はプライドを傷つけられて・・・

私、もちろん結婚する気はないのよ、でも結婚を断られるのはいや!

さあ、愛し合う二人の行方は?・・・

絶対面白いから、読んでね。

マリヴォー『恋のサプライズ2』の第2幕翻訳を

ホームページsanki’s empty spaceに掲載しました。

http://www012.upp.so-net.ne.jp/sankis-es/

ホームから直接第2幕に目立つリンクを張っているので、

そこをクリックしてね。

第2幕一挙掲載です。

とにかく面白いよ。第2幕だけ読んでも面白い。

『恋のサプライズ2』については、ブログ記事

「リュック・ボンディの『恋のサプライズ2』」(2009/12/01)で紹介しています。

また、ブログ記事「エリック・ロメールとマリヴォー」(2010/04/20)でも触れています。

2010/06/05 の記事「マリヴォー『恋のサプライズ2』の翻訳掲載開始」も見てください。

ざっと第1幕のあらすじ・・・

侯爵夫人とシュヴァリエは互いに好きになってしまった。

じゃあ、べつにただ「好き」と言えばいいじゃないの・・・ということなんですが、

世の中そんなに単純じゃない。

二人とも愛する人を失ったばかり。

一生悲しみのうちに生きていくと誓ったばかり。

口が裂けても、「好き」とは言えない。

とりあえず、友情という名前をつけてしのぎます。

さて、侯爵夫人の小間使いリゼットが、シュヴァリエのところへやって来て、

侯爵夫人と伯爵を結婚させたいのだけれど、

伯爵の友人として応援してください、と頼みます。

いつまでも悲しみに沈んでいる奥様を見ていられないのです、とリゼット。

伯爵と侯爵夫人がすでに愛し合っていると誤解したシュヴァリエは、

嫉妬に駆られて、これを断ります。

シュヴァリエの嫉妬を見抜いたリゼットは、

じゃあ、あなたが結婚してください、とシュヴァリエに言います。

”友情”に縛られているシュヴァリエにとって、結婚なんてもちろんタブー。

そもそも嫉妬することがタブー。

困惑のうちにこの申し出を断ってしまう・・・

しかし(ここから第2幕)、断られた侯爵夫人はプライドを傷つけられて・・・

私、もちろん結婚する気はないのよ、でも結婚を断られるのはいや!

さあ、愛し合う二人の行方は?・・・

絶対面白いから、読んでね。

ヴァンサン・デュメストル+マリオネット『カリギュラ』 [オペラ]

バロック・オペラのちょっと異色な公演を見てきました。

場所はパリのアテネ劇場というところ。オペラ座のすぐそばにあります。

『カリギュラ』は、カミュの『カリギュラ』ではなくて、17世紀ヴェネツィアのオペラです。

バロック・オペラの青年期というんでしょうか、

ヴィヴァルディとかは有名ですけど、あれはもう18世紀・・・

『カリギュラ』はジョヴァンニ・マリア・パリアルディという人のオペラ。

イタリア語のタイトルだと『カリーゴラ・デリランテ』・・・『狂気のカリギュラ』・・・

オペラは、はじめ宮廷とか貴族の邸とかで上演されていたのが、

やがて街の劇場で上演されるようになり、

いまのように、と言っていいんでしょうか、人々が入場料を払って見るようになる・・・

それがこのパリアルディの時代・・・だそうです。

これをヴァンサン・デュメストル+ル・ポエム・アルモニック+歌手の皆さん、

という構成で演奏します。

ル・ポエム・アルモニックはヴァンサン・デュメストルによって結成された古楽のアンザンブル。

ヴァンサン・デュメストル自身もリュートみたいな楽器を弾きながら指揮をします。

日本にも来たことがあるらしく、今年の5月にも再来日の予定だとか・・・

フランスでは、ここのところ、オペラに限らず、演劇とか、そういう広く舞台芸術的に、

バロックがけっこう魅力的に輝いていて、

当時の言葉そのままによるオペラ上演、演劇上演みたいなのも少なくないようです。

バロック・フェスティヴァルのようなものもあちこちで企画されている・・・

昔のままの復活上演、文化財保護・・・みたいな意識ではなくて、

見失われている本物のバロック・オペラや演劇を現代の舞台に甦らせることが、

ものすごくアクチュアルでクリエイティブな演劇活動である・・・みたいな・・・

そういうスタンスでバロックと向き合ってる。

で、ヴァンサン・デュメストル+ル・ポエム・アルモニックも、そういう中に位置づけられます。

彼らの、たとえば、リュリの歌劇『カドミュスとエルミオーヌ』とか・・・DVDで見られますけど、

超バロックな舞台をつくり上げています。歌も当時の言葉(発音)で歌われます。

古くて新しい、古いのが新しい・・・みたいな・・・そんな感じ。

それだけでもけっこう〝異色感”はあるんですけど、

今回はそこに、イタリアのマリオネットが加わって、舞台上のパフォーマンスは、

ミンモ・クティッキオという人の率いるマリオネット集団が担当します。

クティッキオの人形劇(プーピ)は、シチリアに伝わる伝統的なマリオネットだそうですが、

これも、文化遺産の単なる継承ではなくて、

伝統をつねに現代の中でアクチュアライズしていくみたいなことが、クティッキオのポリシー。

『カリギュラ』についても、人形からなにから今回の企画のために〝ゼロから”つくったんだそうです。

〝ゼロから”っていっても、そこには伝統がしっかりとしたベースを用意している。

やっぱり、古くて新しいということなんですね。

というわけで、かなり異色。こういう異色な企画っていうのは、

しっかりしたプロジェクトでしか実現しないわけですけれど、

これはarcal というところが企画なんかをしています。

arcal は、バロック・オペラのアクチュアルな実現・普及みたいなことを自らの使命として活動する組織。

ヴァンサン・デュメストルとは『カドミュスとエルミオーヌ』で一度組んでいて、

今回は二度目だから、さらにハードルを高くして、マリオネットを加えた、という感じでしょうか。

フランスのシャルルヴィル・メジエールというところで、確か三年に一度、

世界マリオネット・フェスティヴァルというのが行われています。

『カリギュラ』は2009年だったか(要確認)のそのフェスティヴァル参加作品として企画されたもので、

今回がパリ初演ということになります。

ちなみに、シャルルヴィルのフェスティヴァルには日本からも随分と参加しているようです。

2012年は、三年に一回という計算が正しければ、フェスティヴァルの開催年に当たります。

僕もわりと最近に知ったことなんですけど、

「人形劇」という呼び方に対して、もう少し広く、人形を使う演劇ジャンルという意味で、

「人形演劇」という呼び方が一般的になってきているらしいです。

「人形演劇」は、人形だけではなくて、

人形と役者が舞台上で一緒に芝居をする・・・そういうものも含む言い方だそうです。

「人形劇」といったのでは、広がっていく人形演劇の地平をとらえきれないということなんでしょう。

そういえば、フィスバックの演出で、フランスの俳優たちと結城人形座がコラボした

ジャン・ジュネの『屏風』なんかは、人形の方から見れば、人形演劇と考えられるわけです。

それから、これは、去年だったと思いますが、

テアトル・ド・ラ・コンプリシテ(サイモン・マクバーニー)と世田谷パブリックシアターの共同制作で、

谷崎純一郎のテクストによる『春琴』というのがありました。

あれは、少女時代の春琴に、浄瑠璃的な人形と語りの形式を使って大変にすばらしかった・・・

春琴のサディスティックな愛と、人形の“恐さ”が結びついて、息をのむように美しかった・・・

で、これも、気がつけば、人形演劇という、新しい地平に広がっていたわけです。

というわけで、『カリギュラ』も、そういう新たな人形演劇という

現代的コンテクストに自然に位置づけられると思うんですけど、

このオペラ+マリオネットという形式は、実は、

もともとバロック・オペラっていう歴史的コンテクストにのっかっているものなんだ・・・そうです。

17世紀、人々がオペラというものを劇場に見に行くようになった時代に、

オペラを人形劇で上演するというのは、オペラ公演の在り方としてわりと普通のものだった。

人形劇は子供たちだけのものではなく、大人たちが人形劇のオペラを見に行っていたわけです。

オペラとして上演された作品が、すぐに人形劇バージョンで上演されるというのも一般的だった・・・

なので、今回の『カリギュラ』でおこなわれたように、17世紀のバロック・オペラを

現代に甦らそう・・・しかもマリオネットを巻き込んで・・・という試みは、

そのプロジェクト全体がものすごくオーセンティックにバロック・オペラなのであるわけです。

そういう意味でも、古くて新しい・・・

さて、実際の舞台の感じですが・・・

オーケストラピットに、ル・ポエム・アルモニック。

ヴァンサン・デュメストルが楽器を弾きながら指揮をします。

舞台上には、人形たちのための小さな舞台がつくられています。

ボードにローマの宮殿のテラスふうな絵が描いてあって、

書割なので、ドールハウスみたいなリアルで細かいものではもちろんないですが、

ちょっと〝ドール舞台”的な、かわいい感じがします。

歌手たちはみな黒い服を着て、それぞれの役の人形が登場すると、

一緒に人形舞台の脇に(両脇に)出てきて歌います。

音楽的には、基本的にコンサート形式でやるのと同じということですが、

これにマリオネットのパフォーマンスがつく・・・

人形の大きさは、立たせた状態で・・・というのは、ひざまづくこともできるので・・・大人の腿の高さくらい。

文楽の人形とどちらが大きいのか、同じくらいなのか・・・

プーピは、ひとりの人形遣いがひとつの人形を操ります。

時には二体の人形を同時に遣うこともあります。

人形の頭のてっぺんと右手にそれぞれ長い棒がついていて、

人形遣いはこの二本の棒で人形を操ります。

人形はいつも人間の足元に並んでいるので、小さく可愛く見えますが、

持ち上げればけっこう大きいような気もします。

人形浄瑠璃のような洗練されたリアルな動きではなく、

やっぱり、子供の人形劇を思わせる素朴でナイーブな感じのパフォーマンス・・・

ただ、このオペラ自体が、カリギュラの狂気をめぐる、ちょっと荒唐無稽なお話なので、

人形上演という形式がとてもぴったりしているような気がします。

愛があり、心変わりがあり、嫉妬があり、悪意があり、策略があり、なによりも狂気がある・・・

なんですが、テーマ展開はパターン化している・・・

人形上演という形式にして、むしろ、

現代の大人の観客のための舞台になる・・・そんな印象も持ちました。

人形を使わないなら、コンサート形式での上演かな?・・・みたいな・・・

うーん、どうなんでしょう、

実は、僕にはこのオペラ公演全体がちゃんと把握できていないんです。

劇場は昔ながらのパリの劇場で、僕の席は、一階の右側舞台寄り奥のボックスの隅。

字幕はよく見えるんですけど、字幕を読んでると舞台が見えない。

人形の動きを見ていると字幕が読めない・・・

その上、時差ボケが残っていて、夜の9時10時には激しい睡魔が襲ってきて、ついウトウト・・・

というわけで、舞台も字幕も“断片的”にしかとらえられていないという・・・

テーマ展開がパターン化している・・・なんて言っても、

ちゃんとテクストを読めばそうじゃないかもしれません。

というわけで、“断片的”なレポートなんですが、

バロックというのは、そういうことでいいのかも・・・

場所はパリのアテネ劇場というところ。オペラ座のすぐそばにあります。

『カリギュラ』は、カミュの『カリギュラ』ではなくて、17世紀ヴェネツィアのオペラです。

バロック・オペラの青年期というんでしょうか、

ヴィヴァルディとかは有名ですけど、あれはもう18世紀・・・

『カリギュラ』はジョヴァンニ・マリア・パリアルディという人のオペラ。

イタリア語のタイトルだと『カリーゴラ・デリランテ』・・・『狂気のカリギュラ』・・・

オペラは、はじめ宮廷とか貴族の邸とかで上演されていたのが、

やがて街の劇場で上演されるようになり、

いまのように、と言っていいんでしょうか、人々が入場料を払って見るようになる・・・

それがこのパリアルディの時代・・・だそうです。

これをヴァンサン・デュメストル+ル・ポエム・アルモニック+歌手の皆さん、

という構成で演奏します。

ル・ポエム・アルモニックはヴァンサン・デュメストルによって結成された古楽のアンザンブル。

ヴァンサン・デュメストル自身もリュートみたいな楽器を弾きながら指揮をします。

日本にも来たことがあるらしく、今年の5月にも再来日の予定だとか・・・

フランスでは、ここのところ、オペラに限らず、演劇とか、そういう広く舞台芸術的に、

バロックがけっこう魅力的に輝いていて、

当時の言葉そのままによるオペラ上演、演劇上演みたいなのも少なくないようです。

バロック・フェスティヴァルのようなものもあちこちで企画されている・・・

昔のままの復活上演、文化財保護・・・みたいな意識ではなくて、

見失われている本物のバロック・オペラや演劇を現代の舞台に甦らせることが、

ものすごくアクチュアルでクリエイティブな演劇活動である・・・みたいな・・・

そういうスタンスでバロックと向き合ってる。

で、ヴァンサン・デュメストル+ル・ポエム・アルモニックも、そういう中に位置づけられます。

彼らの、たとえば、リュリの歌劇『カドミュスとエルミオーヌ』とか・・・DVDで見られますけど、

超バロックな舞台をつくり上げています。歌も当時の言葉(発音)で歌われます。

古くて新しい、古いのが新しい・・・みたいな・・・そんな感じ。

それだけでもけっこう〝異色感”はあるんですけど、

今回はそこに、イタリアのマリオネットが加わって、舞台上のパフォーマンスは、

ミンモ・クティッキオという人の率いるマリオネット集団が担当します。

クティッキオの人形劇(プーピ)は、シチリアに伝わる伝統的なマリオネットだそうですが、

これも、文化遺産の単なる継承ではなくて、

伝統をつねに現代の中でアクチュアライズしていくみたいなことが、クティッキオのポリシー。

『カリギュラ』についても、人形からなにから今回の企画のために〝ゼロから”つくったんだそうです。

〝ゼロから”っていっても、そこには伝統がしっかりとしたベースを用意している。

やっぱり、古くて新しいということなんですね。

というわけで、かなり異色。こういう異色な企画っていうのは、

しっかりしたプロジェクトでしか実現しないわけですけれど、

これはarcal というところが企画なんかをしています。

arcal は、バロック・オペラのアクチュアルな実現・普及みたいなことを自らの使命として活動する組織。

ヴァンサン・デュメストルとは『カドミュスとエルミオーヌ』で一度組んでいて、

今回は二度目だから、さらにハードルを高くして、マリオネットを加えた、という感じでしょうか。

フランスのシャルルヴィル・メジエールというところで、確か三年に一度、

世界マリオネット・フェスティヴァルというのが行われています。

『カリギュラ』は2009年だったか(要確認)のそのフェスティヴァル参加作品として企画されたもので、

今回がパリ初演ということになります。

ちなみに、シャルルヴィルのフェスティヴァルには日本からも随分と参加しているようです。

2012年は、三年に一回という計算が正しければ、フェスティヴァルの開催年に当たります。

僕もわりと最近に知ったことなんですけど、

「人形劇」という呼び方に対して、もう少し広く、人形を使う演劇ジャンルという意味で、

「人形演劇」という呼び方が一般的になってきているらしいです。

「人形演劇」は、人形だけではなくて、

人形と役者が舞台上で一緒に芝居をする・・・そういうものも含む言い方だそうです。

「人形劇」といったのでは、広がっていく人形演劇の地平をとらえきれないということなんでしょう。

そういえば、フィスバックの演出で、フランスの俳優たちと結城人形座がコラボした

ジャン・ジュネの『屏風』なんかは、人形の方から見れば、人形演劇と考えられるわけです。

それから、これは、去年だったと思いますが、

テアトル・ド・ラ・コンプリシテ(サイモン・マクバーニー)と世田谷パブリックシアターの共同制作で、

谷崎純一郎のテクストによる『春琴』というのがありました。

あれは、少女時代の春琴に、浄瑠璃的な人形と語りの形式を使って大変にすばらしかった・・・

春琴のサディスティックな愛と、人形の“恐さ”が結びついて、息をのむように美しかった・・・

で、これも、気がつけば、人形演劇という、新しい地平に広がっていたわけです。

というわけで、『カリギュラ』も、そういう新たな人形演劇という

現代的コンテクストに自然に位置づけられると思うんですけど、

このオペラ+マリオネットという形式は、実は、

もともとバロック・オペラっていう歴史的コンテクストにのっかっているものなんだ・・・そうです。

17世紀、人々がオペラというものを劇場に見に行くようになった時代に、

オペラを人形劇で上演するというのは、オペラ公演の在り方としてわりと普通のものだった。

人形劇は子供たちだけのものではなく、大人たちが人形劇のオペラを見に行っていたわけです。

オペラとして上演された作品が、すぐに人形劇バージョンで上演されるというのも一般的だった・・・

なので、今回の『カリギュラ』でおこなわれたように、17世紀のバロック・オペラを

現代に甦らそう・・・しかもマリオネットを巻き込んで・・・という試みは、

そのプロジェクト全体がものすごくオーセンティックにバロック・オペラなのであるわけです。

そういう意味でも、古くて新しい・・・

さて、実際の舞台の感じですが・・・

オーケストラピットに、ル・ポエム・アルモニック。

ヴァンサン・デュメストルが楽器を弾きながら指揮をします。

舞台上には、人形たちのための小さな舞台がつくられています。

ボードにローマの宮殿のテラスふうな絵が描いてあって、

書割なので、ドールハウスみたいなリアルで細かいものではもちろんないですが、

ちょっと〝ドール舞台”的な、かわいい感じがします。

歌手たちはみな黒い服を着て、それぞれの役の人形が登場すると、

一緒に人形舞台の脇に(両脇に)出てきて歌います。

音楽的には、基本的にコンサート形式でやるのと同じということですが、

これにマリオネットのパフォーマンスがつく・・・

人形の大きさは、立たせた状態で・・・というのは、ひざまづくこともできるので・・・大人の腿の高さくらい。

文楽の人形とどちらが大きいのか、同じくらいなのか・・・

プーピは、ひとりの人形遣いがひとつの人形を操ります。

時には二体の人形を同時に遣うこともあります。

人形の頭のてっぺんと右手にそれぞれ長い棒がついていて、

人形遣いはこの二本の棒で人形を操ります。

人形はいつも人間の足元に並んでいるので、小さく可愛く見えますが、

持ち上げればけっこう大きいような気もします。

人形浄瑠璃のような洗練されたリアルな動きではなく、

やっぱり、子供の人形劇を思わせる素朴でナイーブな感じのパフォーマンス・・・

ただ、このオペラ自体が、カリギュラの狂気をめぐる、ちょっと荒唐無稽なお話なので、

人形上演という形式がとてもぴったりしているような気がします。

愛があり、心変わりがあり、嫉妬があり、悪意があり、策略があり、なによりも狂気がある・・・

なんですが、テーマ展開はパターン化している・・・

人形上演という形式にして、むしろ、

現代の大人の観客のための舞台になる・・・そんな印象も持ちました。

人形を使わないなら、コンサート形式での上演かな?・・・みたいな・・・

うーん、どうなんでしょう、

実は、僕にはこのオペラ公演全体がちゃんと把握できていないんです。

劇場は昔ながらのパリの劇場で、僕の席は、一階の右側舞台寄り奥のボックスの隅。

字幕はよく見えるんですけど、字幕を読んでると舞台が見えない。

人形の動きを見ていると字幕が読めない・・・

その上、時差ボケが残っていて、夜の9時10時には激しい睡魔が襲ってきて、ついウトウト・・・

というわけで、舞台も字幕も“断片的”にしかとらえられていないという・・・

テーマ展開がパターン化している・・・なんて言っても、

ちゃんとテクストを読めばそうじゃないかもしれません。

というわけで、“断片的”なレポートなんですが、

バロックというのは、そういうことでいいのかも・・・

ロバート・カーセン演出『ナクソス島のアリアドネ』 [オペラ]

前回書いたデボラ・ワーナー演出『ダイドーとエネアス』についての記事の中で、

ロバート・カーセンの『ナクソス島のアリアドネ』の演出にちょっと触れました。

観客が席につくと、まだ開演前だというのに、舞台の上ではもうなにかはじまっている・・・

そういう演出の仕方が『ダイドー』と『アリアドネ』で共通している、という話でした。

そのことをもう少し詳しく書きます。

2011年10月のバイエルン国立歌劇場公演リヒアルト・シトラウスの『ナクソス島のアリアドネ』、

これがロバート・カーセンの演出だったんです。

またロバート・カーセン?みたいな感じもあるんですけど、やっぱり、見るとすばらしいんですよね。

ブログにそのことを書こう書こうと思いながら、あっという間に時は過ぎて、

もう半年遅れくらいの感じなんですけど、読んでください。

それで、開演前に舞台上でなにか演じはじめているっていう、そのことだけではなくて、

そこでやっていることについても、ワーナーとカーセンには少し共通するところがあります。

カーセンでは、子供たちではないんですけど、

大人たちが、やっぱりバレエの練習をしています。

舞台の上は、壁一面の鏡張りで、バレエの練習場のように見えます。

よくはわからないんだけれど、

芝居(オペラ)本体の中で踊るバレエの練習かな?みたいなことを、

たとえば、観客は思うかもしれない・・・

なにか舞台裏的風景が展開しているようだ、と・・・

まあ、その演出自体すでに面白いんですけど、

実は、『ナクソス島のアリアドネ』は“劇中劇”の構造を持ったオペラで、

冒頭は“舞台裏”の場面からはじまります。

これから始まる公演(劇中の劇)を前につぎつぎと問題が起こって・・・といった展開です。

なので、

カーセンは、舞台裏の場面の前にもうひとつ舞台裏の場面をくっつけた、ということになります。

この舞台裏の“増殖”みたいなことがものすごく面白い。

芝居という虚構の世界に対して、舞台裏っていうと、なにかちょっと“現実的”な印象があります。

だから、虚構の舞台裏をつくると、その虚構と現実のバランス感覚が少し狂ってしまう。

あれは芝居じゃないんでしょう?えっ、もう芝居がはじまってるの?みたいな・・・

虚構の舞台裏をふたつもつくると、少しどころかかなり混乱します。

『ナクソス島のアリアドネ』に舞台裏の場面をくっつけると、

それはもちろん現実にある本当の舞台裏などであるはずはなく、

もともとある虚構の舞台裏にもうひとつ虚構の舞台裏がくっついただけです。

くっつけようと思えば、その舞台裏にもべつの虚構の舞台裏がくっつけられるわけで、

さらに、その舞台裏にも・・・って、いくらでも舞台裏がくっつけられて、

でも、そんなふうに果てしなく舞台裏をくっつけていっても、

絶対に本当の舞台裏には到達できない。虚構の舞台裏が増殖していくだけ・・・

って、それはあたりまえなんだけども、ここのポイントは、

カーセンがやったみたいに、虚構の舞台裏に虚構の舞台裏をひとつくっつけるだけで、

鏡に鏡を映し出したように、舞台裏という虚像が一瞬にして無限に増殖するっていうことなんです。

無限に増殖した“舞台裏”の中で、

本当の“舞台裏”(虚構ではない現実)がどれなのかわからなくなる・・・

カーセンがつくり出すのは、バレエの練習風景という単純なイメージではなく、

鏡の迷路のような一種の錯乱なのだ、という・・・

舞台裏の増殖から鏡の迷路に話を展開したのは、僕自身のオリジナルな発想ではなくて、

カーセンが、彼の演出をそのように展開するからです。

バレエ練習場の壁は、バレエの練習場が普通そうであるように、一面鏡に覆われています。

この鏡の壁は、実は何枚もの鏡パネルでできていて、

芝居がはじまると、その“舞台裏”は解体されるわけですが、

解体後の鏡パネルは片づけられるのではなく、

舞台上に雑然と・・・というか、雑然とした感じに見えるように置かれます。

鏡パネルが“姿見”的状態(つまり立てられた状態)で

舞台のあちこちで障害物のように立ちふさがるわけです。

登場人物たちはその間を動き回る。

鏡が鏡を映しだし、舞台上を動き回る人物たちを乱反射させて、まさに鏡の迷路をつくり出す・・・

『アリアドネ』の“舞台裏”(劇中の舞台裏)場面は、

物語的にも、登場人物たちの混乱を描き出しています・・・

大金持ちが金の力で劇団を呼んで自分の屋敷で余興をさせようとする。

呼ばれたのはシリアスなオペラをやる劇団と、コメディア・デ・ラルテの劇団の二つ。

コメディ・デ・ラルテは、まあ、軽喜劇をやるお芝居集団。

シリアス・オペラ側は、えっ、あんな連中と一緒にやるの?ってそこから面白くないんだけど、

大金持ちは権力にものを言わせて無理難題・・・時間がないから二つの劇団で同時にやれ、

と無茶苦茶なことを言う・・・この辺はギリシャ神話と関係ない・・・

さらに、オペラ・セリアの方の作曲家なんですが、

この人が19世紀ロマン主義みたいなものから一歩も外に出られないで、

まあ、行き詰まっているというか、煮詰まってる。

大金持ちの気まぐれという“不条理”な現実の前で、なにか自分の殻を破らなくちゃいけないんだけど、

どういう方向に進めばいいのかわからない。

彼の『ナクソス島のアリアドネ』をどうすればいいかわからない・・・

まあ、この辺の“まとめ”は大雑把で適当ですから、実際のオペラを見てもらうことにして・・・

でも、この適当な“まとめ”からでも・・・というか、この適当な“まとめ”からだと、

“鏡の迷路”っていう演出がピタッとはまるのがわかってもらえると思うんですけど・・・

自分の芸術の方向性とか、自己のアイデンティティとか、そういうものが、

悩める作曲家には、鏡のつくる虚像の連鎖の中で、もうなにも見えなくなっている。

ついでに言うと、

この作曲家の創作したオペラ・・・というか、オペラはいま生成の途中なので、

創作したというより、“創作している”オペラですけど、そのオペラの主題が、

リヒアルト・シトラウスのオペラ全体のタイトルになっているアリアドネなんです。

で、ギリシャ神話のアリアドネは、テセウス(アリアドネを捨てる不実な英雄)を

ダイダロスの“超迷宮”から救い出した人だから、

ある意味“迷路”はアリアドネにふさわしいテーマでもあります。

鏡は面白いテーマですけど、昔からあちこちで使われてきたおなじみのテーマですから、

演出に導入するのはけっこう難しいと思うんですね。

えっ、また鏡なの、みたいなことになって・・・

鏡が出てくれば、観客はすぐ、あの意味はなに?とか、なんの象徴?とか考えたくなる。

そういう意味では、カーセンの鏡の導入の仕方には感心します。

鏡はバレエ練習場で舞台に持ち込まれていたんですけど、

鏡が存在して、これくらい当たり前の場所はないから、

それが特別な意味を持つものだなんてまったくが気が付かないんです。

むしろ“舞台裏”のテーマに気を取られていて・・・

それがいつの間にか解体されて、パネル状になった鏡が、鏡のテーマを奏ではじめる・・・

カーセンが鏡のテーマをどんなふうに変奏しているのか、

僕もその一部しかとらえてないんだと思いますが・・・

劇中劇がはじまって、アリアドネの物語になります。

アリアドネの状況はダイドーの状況によく似ています。

両方とも、古代ギリシャ・ローマの神話がベースになっていて、

“英雄”が、島とか海辺とかに、女子を置いてきぼりにして、

海に・・・まあ、地中海の海ですけど・・・船出してしまう。

唐突に捨てられた女子は、ちょっとどうしてくれるのよ的状況に置かれて絶望する・・・

ダイドーは毒を飲んで死を選びますが、

アリアドネは、そこで新たに“自分探し”をはじめる・・・みたいなところがちょっと違います。

テセウスに全面依存していたアリアドネの自己アイデンティティ、

そこに固執すれば死ぬしかない・・・というわけでアイデンティティの危機・・・

そこでやっぱり鏡のイメージの使い方がすばらしいです。

アリアドネを映し出すいくつもの鏡、どの鏡に映った私が本当の私なの?・・・

って、それだけなら面白くないですけど、

カーセンは、この鏡のイメージを実体化させるんです。

アリアドネと同じ格好をした何人ものアリアドネが舞台上に出現します。

彼女たちはアリアドネと同じ身振りと動作をする・・・完全に鏡のイメージですよね。

あるいはやがて、“鏡のアリアドネたち”はアリアドネの身振りと動作をバリエーションしていく。

それらすべてのアリアドネが、アリアドネの“私”として統合され、承認されるとき、

アリアドネは自分探しの旅の終わりにいた・・・

最後にもうひとつだけ・・・

デボラ・ワーナーは『ダイドー』のプログラムの中で

「喪」とか「喪を明ける」こととかのテーマについて熱く語っているのですが、

実際に僕が見た『ダイドー』の演出にはそれが強くは感じられなかったんですね。

ダイドーは、はじめ死んだ夫の喪に服していて、登場するときは黒いヴェールをかぶっている、

みたいなことはあるんですが、それくらいで、

エネアスの愛を失ったということに対する喪の作業というのには失敗してるわけですよね。

自殺しちゃうんだから・・・

そういう意味では、

カーセンの『アリアドネ』の方にむしろ、喪の作業の美しい形象化みたいなものを感じます。

鏡による自己像の増殖、鏡のつくる虚像の実体化、分裂した自己イメージの統合・・・

ひとつの愛を失ったあとに、その喪失に対してどのように・・・

河瀬直美ふうに言うと「喪がり」?・・・どのように“喪がり”するのか?・・・

アリアドネの“喪がり”の過程が鏡的イメージの変奏によって美しく繰り広げられている・・・

ロバート・カーセンの『ナクソス島のアリアドネ』の演出にちょっと触れました。

観客が席につくと、まだ開演前だというのに、舞台の上ではもうなにかはじまっている・・・

そういう演出の仕方が『ダイドー』と『アリアドネ』で共通している、という話でした。

そのことをもう少し詳しく書きます。

2011年10月のバイエルン国立歌劇場公演リヒアルト・シトラウスの『ナクソス島のアリアドネ』、

これがロバート・カーセンの演出だったんです。

またロバート・カーセン?みたいな感じもあるんですけど、やっぱり、見るとすばらしいんですよね。

ブログにそのことを書こう書こうと思いながら、あっという間に時は過ぎて、

もう半年遅れくらいの感じなんですけど、読んでください。

それで、開演前に舞台上でなにか演じはじめているっていう、そのことだけではなくて、

そこでやっていることについても、ワーナーとカーセンには少し共通するところがあります。

カーセンでは、子供たちではないんですけど、

大人たちが、やっぱりバレエの練習をしています。

舞台の上は、壁一面の鏡張りで、バレエの練習場のように見えます。

よくはわからないんだけれど、

芝居(オペラ)本体の中で踊るバレエの練習かな?みたいなことを、

たとえば、観客は思うかもしれない・・・

なにか舞台裏的風景が展開しているようだ、と・・・

まあ、その演出自体すでに面白いんですけど、

実は、『ナクソス島のアリアドネ』は“劇中劇”の構造を持ったオペラで、

冒頭は“舞台裏”の場面からはじまります。

これから始まる公演(劇中の劇)を前につぎつぎと問題が起こって・・・といった展開です。

なので、

カーセンは、舞台裏の場面の前にもうひとつ舞台裏の場面をくっつけた、ということになります。

この舞台裏の“増殖”みたいなことがものすごく面白い。

芝居という虚構の世界に対して、舞台裏っていうと、なにかちょっと“現実的”な印象があります。

だから、虚構の舞台裏をつくると、その虚構と現実のバランス感覚が少し狂ってしまう。

あれは芝居じゃないんでしょう?えっ、もう芝居がはじまってるの?みたいな・・・

虚構の舞台裏をふたつもつくると、少しどころかかなり混乱します。

『ナクソス島のアリアドネ』に舞台裏の場面をくっつけると、

それはもちろん現実にある本当の舞台裏などであるはずはなく、

もともとある虚構の舞台裏にもうひとつ虚構の舞台裏がくっついただけです。

くっつけようと思えば、その舞台裏にもべつの虚構の舞台裏がくっつけられるわけで、

さらに、その舞台裏にも・・・って、いくらでも舞台裏がくっつけられて、

でも、そんなふうに果てしなく舞台裏をくっつけていっても、

絶対に本当の舞台裏には到達できない。虚構の舞台裏が増殖していくだけ・・・

って、それはあたりまえなんだけども、ここのポイントは、

カーセンがやったみたいに、虚構の舞台裏に虚構の舞台裏をひとつくっつけるだけで、

鏡に鏡を映し出したように、舞台裏という虚像が一瞬にして無限に増殖するっていうことなんです。

無限に増殖した“舞台裏”の中で、

本当の“舞台裏”(虚構ではない現実)がどれなのかわからなくなる・・・

カーセンがつくり出すのは、バレエの練習風景という単純なイメージではなく、

鏡の迷路のような一種の錯乱なのだ、という・・・

舞台裏の増殖から鏡の迷路に話を展開したのは、僕自身のオリジナルな発想ではなくて、

カーセンが、彼の演出をそのように展開するからです。

バレエ練習場の壁は、バレエの練習場が普通そうであるように、一面鏡に覆われています。

この鏡の壁は、実は何枚もの鏡パネルでできていて、

芝居がはじまると、その“舞台裏”は解体されるわけですが、

解体後の鏡パネルは片づけられるのではなく、

舞台上に雑然と・・・というか、雑然とした感じに見えるように置かれます。

鏡パネルが“姿見”的状態(つまり立てられた状態)で

舞台のあちこちで障害物のように立ちふさがるわけです。

登場人物たちはその間を動き回る。

鏡が鏡を映しだし、舞台上を動き回る人物たちを乱反射させて、まさに鏡の迷路をつくり出す・・・

『アリアドネ』の“舞台裏”(劇中の舞台裏)場面は、

物語的にも、登場人物たちの混乱を描き出しています・・・

大金持ちが金の力で劇団を呼んで自分の屋敷で余興をさせようとする。

呼ばれたのはシリアスなオペラをやる劇団と、コメディア・デ・ラルテの劇団の二つ。

コメディ・デ・ラルテは、まあ、軽喜劇をやるお芝居集団。

シリアス・オペラ側は、えっ、あんな連中と一緒にやるの?ってそこから面白くないんだけど、

大金持ちは権力にものを言わせて無理難題・・・時間がないから二つの劇団で同時にやれ、

と無茶苦茶なことを言う・・・この辺はギリシャ神話と関係ない・・・

さらに、オペラ・セリアの方の作曲家なんですが、

この人が19世紀ロマン主義みたいなものから一歩も外に出られないで、

まあ、行き詰まっているというか、煮詰まってる。

大金持ちの気まぐれという“不条理”な現実の前で、なにか自分の殻を破らなくちゃいけないんだけど、

どういう方向に進めばいいのかわからない。

彼の『ナクソス島のアリアドネ』をどうすればいいかわからない・・・

まあ、この辺の“まとめ”は大雑把で適当ですから、実際のオペラを見てもらうことにして・・・

でも、この適当な“まとめ”からでも・・・というか、この適当な“まとめ”からだと、

“鏡の迷路”っていう演出がピタッとはまるのがわかってもらえると思うんですけど・・・

自分の芸術の方向性とか、自己のアイデンティティとか、そういうものが、

悩める作曲家には、鏡のつくる虚像の連鎖の中で、もうなにも見えなくなっている。

ついでに言うと、

この作曲家の創作したオペラ・・・というか、オペラはいま生成の途中なので、

創作したというより、“創作している”オペラですけど、そのオペラの主題が、

リヒアルト・シトラウスのオペラ全体のタイトルになっているアリアドネなんです。

で、ギリシャ神話のアリアドネは、テセウス(アリアドネを捨てる不実な英雄)を

ダイダロスの“超迷宮”から救い出した人だから、

ある意味“迷路”はアリアドネにふさわしいテーマでもあります。

鏡は面白いテーマですけど、昔からあちこちで使われてきたおなじみのテーマですから、

演出に導入するのはけっこう難しいと思うんですね。

えっ、また鏡なの、みたいなことになって・・・

鏡が出てくれば、観客はすぐ、あの意味はなに?とか、なんの象徴?とか考えたくなる。

そういう意味では、カーセンの鏡の導入の仕方には感心します。

鏡はバレエ練習場で舞台に持ち込まれていたんですけど、

鏡が存在して、これくらい当たり前の場所はないから、

それが特別な意味を持つものだなんてまったくが気が付かないんです。

むしろ“舞台裏”のテーマに気を取られていて・・・

それがいつの間にか解体されて、パネル状になった鏡が、鏡のテーマを奏ではじめる・・・

カーセンが鏡のテーマをどんなふうに変奏しているのか、

僕もその一部しかとらえてないんだと思いますが・・・

劇中劇がはじまって、アリアドネの物語になります。

アリアドネの状況はダイドーの状況によく似ています。

両方とも、古代ギリシャ・ローマの神話がベースになっていて、

“英雄”が、島とか海辺とかに、女子を置いてきぼりにして、

海に・・・まあ、地中海の海ですけど・・・船出してしまう。

唐突に捨てられた女子は、ちょっとどうしてくれるのよ的状況に置かれて絶望する・・・

ダイドーは毒を飲んで死を選びますが、

アリアドネは、そこで新たに“自分探し”をはじめる・・・みたいなところがちょっと違います。

テセウスに全面依存していたアリアドネの自己アイデンティティ、

そこに固執すれば死ぬしかない・・・というわけでアイデンティティの危機・・・

そこでやっぱり鏡のイメージの使い方がすばらしいです。

アリアドネを映し出すいくつもの鏡、どの鏡に映った私が本当の私なの?・・・

って、それだけなら面白くないですけど、

カーセンは、この鏡のイメージを実体化させるんです。

アリアドネと同じ格好をした何人ものアリアドネが舞台上に出現します。

彼女たちはアリアドネと同じ身振りと動作をする・・・完全に鏡のイメージですよね。

あるいはやがて、“鏡のアリアドネたち”はアリアドネの身振りと動作をバリエーションしていく。

それらすべてのアリアドネが、アリアドネの“私”として統合され、承認されるとき、

アリアドネは自分探しの旅の終わりにいた・・・

最後にもうひとつだけ・・・

デボラ・ワーナーは『ダイドー』のプログラムの中で

「喪」とか「喪を明ける」こととかのテーマについて熱く語っているのですが、

実際に僕が見た『ダイドー』の演出にはそれが強くは感じられなかったんですね。

ダイドーは、はじめ死んだ夫の喪に服していて、登場するときは黒いヴェールをかぶっている、

みたいなことはあるんですが、それくらいで、

エネアスの愛を失ったということに対する喪の作業というのには失敗してるわけですよね。

自殺しちゃうんだから・・・

そういう意味では、

カーセンの『アリアドネ』の方にむしろ、喪の作業の美しい形象化みたいなものを感じます。

鏡による自己像の増殖、鏡のつくる虚像の実体化、分裂した自己イメージの統合・・・

ひとつの愛を失ったあとに、その喪失に対してどのように・・・

河瀬直美ふうに言うと「喪がり」?・・・どのように“喪がり”するのか?・・・

アリアドネの“喪がり”の過程が鏡的イメージの変奏によって美しく繰り広げられている・・・

ウィリアム・クリスティ+デボラ・ワーナー『ダイドーとエネアス』 [オペラ]

パリのオペラコミック座にパーセルのオペラ『ダイドーとエネアス』を見に行ってきました。

クリスティとレ・ザール・フロリサンの音楽はもちろんすばらしいかったのですが、

オペラの演出がとても面白かったので、少しその報告をします。

演出家はデボラ・ワーナーという人(女性)、1959年にイギリスに生まれています。

シェークスピア演出でその才能を知られるようになったようです。

現在はオペラの演出をたくさん手がけています。

映画の監督もしていて、The Last Septemberなんていう作品があるみたいです。

『ダイドーとエネアス』は17世紀のイギリスのオペラです。歌詞は英語で歌われます。

オペラとしてはけっこう有名なので、見たことはなくても、その曲は、

どこかできっと聞いたことがある・・・そういうオペラです。

とくに、最後の場面で、毒を飲んだダイドーがべリンダ(お付きの女性)に歌うラメント・・・

私が死んでも私のことを覚えていてね。でも、私のこの悲しい運命のことは忘れてほしい・・・

これには、思わず涙を誘われます。

台本テクストの方は、演劇としてみると、単純で型にはまっているとも言えそうです。

台本というよりは、詩のような感じ。

登場人物の複雑な心理や感情表現がそのままテクスト上に書かれているというわけではなく、

人物間のやり取りもリアルなものではありません。

様式的というか儀式的です。

音楽的にはコンサート形式で十分に美しいオペラです。

だから、これを演劇的に演出をして、現代の演劇として生命を吹き込む・・・というのは

演出家にとっては大きなチャレンジだと思います。

デボラ・ワーナーの演出はすばらしいものでした。

デボラ・ワーナーは、音楽の美しさを損なうようなことはしません。

ただ、えっ、と思うような斬新な要素を、なんというか、こう”振付”のように”付けて”行くことで

劇に、テクストの表面にはない奥行きを生み出していきます。

日本の「能」とかとは違うんだけど、でも、

なにかそういうとても儀式的な世界に、リアルな立体感が生まれます。

観客が客席につくと、舞台上ではすでにいろんなことが”演じられて”います。

去年見たロバート・カーセン演出の『ナクソス島のアリアドネ』(東京文化会館)でも、

演奏が始まる前から舞台上ではいろんなことが”演じられていて”いて、

そこに、これから展開するオペラのコンセプトが提示されていて面白かったのですけど、

デボラ・ワーナーの演出でも、そうやって最初に演出の方向性みたいなものが提示されます。

たとえば、

舞台の上から横に長い木の棒が下りてきたりまた上がっていったり・・・

その棒に布が巻いてあって、それをばずして、また別の布をつけて、

棒が上がっていくと、それが帆のように張られて・・・

あっ、帆のようにではなくて、それは帆なんですね。

ああ、帆だったのか、と思います。

エネアスはやがてダイドーを捨てて、カルタゴからイタリアの地を目指して船出してしまう・・・

その船出の予告、つまりは悲劇の予告・・・

でも、その舞台の雰囲気は悲劇的ではなくて、むしろ人懐っこい感じがします。

女子校の制服を着た女の子たちがたくさんいて、舞台の上で、“だるまさんが転んだ”とか、

まあ、そんなようないろんな“遊び”に興じているからです。

中学生とか、小学生?・・・まあ、歳はわかんないんですけれど・・・

この女の子たちが、オペラ全体を通じて、出たり入ったりして、

「ダイドーの悲劇」のベースをつくります。

女の子たちは、まず、この「悲劇」の観客です。

でも、2幕では、劇中に参加して、さっき練習したバロックバレエを披露します。

女の子たちの存在自体は、演出家の自由な想像というよりは、ある意味“史実”に基づいていて、

パーセルはこのオペラを、女子校の生徒たちのために書いた・・・と、まあ、そういう説があります。

ラシーヌの『エステル』とか、それと似たケース・・・

なので、女の子たちが観客であるのも、また劇に参加するのも、当初の想定通りとも言えるのですが、

ただし、デボラ・ワーナーの女の子たちは現代の女の子たちなわけで、

そこが、このアイデアのすばらしいところ。

17世紀の“儀式的悲劇”と現代がやすやすとつながる・・・

女の子たちには、悲劇も政治も関係なくて(ダイドーはカルタゴの女王なので、

彼女のエロスはつねに政治的なものでもあります)、

ダイドーの悲劇を彼女たちの“ごっこ遊び”に取り込んでしまいます。

開演前の女の子たちの“遊び”・・・実はバレエの練習だったのかもしれないのですが、

そのために、先生たちもいて、生徒たちにあれこれと指示などもしているのですが、

子供たちには遊びの方が面白いようなのです・・・

それで、その“遊び”の中で、あるとき一人の女の子が両手を広げてぱっと魔法をかけると、

もう一人の女の子が舞台の真ん中で倒れるというものがあります。

なかなかきれいなイメージです。

それは、やがて訪れるダイドーの悲劇/死の予告というか、真似というか、パロディですよね。

シェークスピア的な“劇中劇”、“劇中劇”的パントマイムです。

ちなみに、舞台の上にはもうひとつ四角い舞台がつくってあって、

さっきの女の子は、その二番目の舞台の真ん中で倒れるんですけれども・・・

ちなみに、第一の舞台と、その四角い第二の舞台との境界は、この演出では、

それほどはっきりとしてはいなくて、

役者(歌手)たちは第二の舞台からけっこう無頓着にはみだします。

ただ、劇中劇的な雰囲気が、その二重の舞台からクリアに視覚化されていると言えるでしょう。

最初の女の子につづいて、次々とほかの生徒たちが、舞台の上で倒れます。

“ダイドーの悲劇ごっこ”が子供たちによって生み出されたわけです。

観客は“悲劇”と“悲劇ごっこ”の間で、

ダイドーの死に対してある意味自由なスタンスをとることができます。

一方、ダイドーの悲劇の物語は、様式的にとても美しくつくってあります。

ダイドーとお付きの女性べリンダともう一人のお付きの若い女性、この三人がとても絵画的です。

彼女たちの衣装が服飾史的に正確にどの辺に位置するのかわかりませんけど、

僕には、とてもワトー的イメージに見えました。

《シテール島への船出》とか、そういう“雅な宴”的なイメージがそこここでつくられます。

女性の後ろ姿、ドレスのライン、身体のライン、首のラインとか・・・とてもワトー的な感じがしました。

バロックオペラとロココだから、まあ様式的には、ワトーを連想してよさそうですけど・・・

ドレスの色彩もすてきですねぇ・・・

紫・赤紫系のパレットのような色合わせで、ダイドーはゴールドの衣装・・・

華やかなアイメイク用パレットのような色合わせ・・・

絵画的イメージは、ワトーにしろ、そうでないにしろ、デボラ・ワーナーは意識的に、そういう

絵画的静止イメージをつくっているようです。

第2幕、狩りの後のピクニックのシーン(ここはダイドーとエネアスの短い蜜月期)では、

第二の四角い舞台の中央に、やはり四角い泉(実際に水がある)が出現するのだけれど、

その泉の中を、スカートの裾をたくし上げてダイドーが歩きます。

これも絵画的に美しいですねぇ・・・

「スザンナの水浴」とはちょっと違いますけど、そういう、

ちょっとエロチックな絵画イメージを思わず探してしまいます。

ワトーじゃなくて、ブーシェとか探せばいいんでしょうか?・・・

このピクニックのシーンは、また違った意味で、絵画的に面白いです。

ダイドーたち3人の女性のイメージはワトー的“雅な宴”・・・

“雅な宴”はそもそもロココのピクニックのイメージなので・・・

これにコーラスが宮廷の人々としてついてくるんですけど、

このコーラスの役者(歌手)たちは現代のフツーの格好をしているので・・・

といっても、黒が基調なので、ピクニック的には、まあ、それほどフツーでもないんだけれども、

でも、ロココ的衣装とのコントラストでフツーに感じられます・・・

で、このフツーの人たちが、それぞれグループにわかれて白い布を敷いて、

その上でピクニックをするのが、絵画的には一気に印象派に飛んで、

その絵画的混乱が面白い。

いや、さらに、よく見れば、19世紀後半の服装ではないので、でも、ロングスカートなので、

むしろアニェス・ヴァルダの『幸福』のピクニックとか・・・

少なくとも、僕はアニェス・ヴァルダを連想しました。

あの映画では、妻が捨てられ、っていうか、捨てられると予感した妻が湖に溺れて死にます。

自殺かどうかはわからないんですけれども、その流れがダイドーの悲しい運命を連想させて・・・

あと、大事なことですけど、

デボラ・ワーナーの絵画的イメージというのは、芝居本体と関係ないところで、

表面的ヴィジュアルをきれいにつくっている、っていうのでは全然ないです。

そういう“絵画的”ポーズというのが、劇全体の緊張感というのを生み出しています。

そこは、やっぱりシェークスピアの演出家なんだなあ、という気がします。

たとえば、第3幕の初めのあたり、

運命に逆らっても無駄だとダイドーが歌う場面で、べリンダが後ろを向きます。

そのポーズの生み出す緊張感は見事です。

演じていない役者(歌手)たちが“絵画的”な緊張感の中で、ものすごく集中している感じ・・・

これはコンサート形式のオペラでは味わえない、とても演劇的な醍醐味です。

あと、もうひとつ・・・

このオペラには、デボラ・ワーナーのオリジナルのプロローグがついています。

原作台本にもプロローグがあるようなのですが、現在は完全な形で残っていないということで、

演出家は、そこでフィオナ・ショウに詩の朗読・・・というのか、詩を演じるというのか・・・

をさせています。取り上げられた3つの詩は、オペラとは関係ないのですが、

ダイドーの物語と関連付けられることで象徴的な意味合いを帯びてきます。

(詩はT.S.エリオット、W.B.イェーツの詩と、あと『変身物語』関連の英語の詩。)

けれども、僕は、そういう象徴性よりも、

フィオナ・ショウの“演劇的”登場が、ものすごく気に入りました。

これから、私たちは、オペラではなく・・・って、オペラでもあるんだけど、

それ以上に、なにかすばらしい芝居を見るんだ、っていう期待感にわくわくするんですよね。

フィオナ・ショウはアイルランド出身の有名な女優さんです。

マリヴォー関連では、ベルトリッチがプロデュースしたマリヴォー『愛の勝利』に出ています。

映画です。DVDが手に入ります。

なお、この『ダイドーとエネアス』は2006年にウィーンで初演されているようです。

パリのオペラコミック座初演は2008年、とプログラムのどこかに書いてあった気がしますが、

いま探したら、ちょっと見つかりません。違っていたら、書き直しますね。

1時間10分の短いオペラなので、19時と21時の2回公演があります。

クリスティとレ・ザール・フロリサンの音楽はもちろんすばらしいかったのですが、

オペラの演出がとても面白かったので、少しその報告をします。

演出家はデボラ・ワーナーという人(女性)、1959年にイギリスに生まれています。

シェークスピア演出でその才能を知られるようになったようです。

現在はオペラの演出をたくさん手がけています。

映画の監督もしていて、The Last Septemberなんていう作品があるみたいです。

『ダイドーとエネアス』は17世紀のイギリスのオペラです。歌詞は英語で歌われます。

オペラとしてはけっこう有名なので、見たことはなくても、その曲は、

どこかできっと聞いたことがある・・・そういうオペラです。

とくに、最後の場面で、毒を飲んだダイドーがべリンダ(お付きの女性)に歌うラメント・・・

私が死んでも私のことを覚えていてね。でも、私のこの悲しい運命のことは忘れてほしい・・・

これには、思わず涙を誘われます。

台本テクストの方は、演劇としてみると、単純で型にはまっているとも言えそうです。

台本というよりは、詩のような感じ。

登場人物の複雑な心理や感情表現がそのままテクスト上に書かれているというわけではなく、

人物間のやり取りもリアルなものではありません。

様式的というか儀式的です。

音楽的にはコンサート形式で十分に美しいオペラです。

だから、これを演劇的に演出をして、現代の演劇として生命を吹き込む・・・というのは

演出家にとっては大きなチャレンジだと思います。

デボラ・ワーナーの演出はすばらしいものでした。

デボラ・ワーナーは、音楽の美しさを損なうようなことはしません。

ただ、えっ、と思うような斬新な要素を、なんというか、こう”振付”のように”付けて”行くことで

劇に、テクストの表面にはない奥行きを生み出していきます。

日本の「能」とかとは違うんだけど、でも、

なにかそういうとても儀式的な世界に、リアルな立体感が生まれます。

観客が客席につくと、舞台上ではすでにいろんなことが”演じられて”います。

去年見たロバート・カーセン演出の『ナクソス島のアリアドネ』(東京文化会館)でも、

演奏が始まる前から舞台上ではいろんなことが”演じられていて”いて、

そこに、これから展開するオペラのコンセプトが提示されていて面白かったのですけど、

デボラ・ワーナーの演出でも、そうやって最初に演出の方向性みたいなものが提示されます。

たとえば、

舞台の上から横に長い木の棒が下りてきたりまた上がっていったり・・・

その棒に布が巻いてあって、それをばずして、また別の布をつけて、

棒が上がっていくと、それが帆のように張られて・・・

あっ、帆のようにではなくて、それは帆なんですね。

ああ、帆だったのか、と思います。

エネアスはやがてダイドーを捨てて、カルタゴからイタリアの地を目指して船出してしまう・・・

その船出の予告、つまりは悲劇の予告・・・

でも、その舞台の雰囲気は悲劇的ではなくて、むしろ人懐っこい感じがします。

女子校の制服を着た女の子たちがたくさんいて、舞台の上で、“だるまさんが転んだ”とか、

まあ、そんなようないろんな“遊び”に興じているからです。

中学生とか、小学生?・・・まあ、歳はわかんないんですけれど・・・

この女の子たちが、オペラ全体を通じて、出たり入ったりして、

「ダイドーの悲劇」のベースをつくります。

女の子たちは、まず、この「悲劇」の観客です。

でも、2幕では、劇中に参加して、さっき練習したバロックバレエを披露します。

女の子たちの存在自体は、演出家の自由な想像というよりは、ある意味“史実”に基づいていて、

パーセルはこのオペラを、女子校の生徒たちのために書いた・・・と、まあ、そういう説があります。

ラシーヌの『エステル』とか、それと似たケース・・・

なので、女の子たちが観客であるのも、また劇に参加するのも、当初の想定通りとも言えるのですが、

ただし、デボラ・ワーナーの女の子たちは現代の女の子たちなわけで、

そこが、このアイデアのすばらしいところ。

17世紀の“儀式的悲劇”と現代がやすやすとつながる・・・

女の子たちには、悲劇も政治も関係なくて(ダイドーはカルタゴの女王なので、

彼女のエロスはつねに政治的なものでもあります)、

ダイドーの悲劇を彼女たちの“ごっこ遊び”に取り込んでしまいます。

開演前の女の子たちの“遊び”・・・実はバレエの練習だったのかもしれないのですが、

そのために、先生たちもいて、生徒たちにあれこれと指示などもしているのですが、

子供たちには遊びの方が面白いようなのです・・・

それで、その“遊び”の中で、あるとき一人の女の子が両手を広げてぱっと魔法をかけると、

もう一人の女の子が舞台の真ん中で倒れるというものがあります。

なかなかきれいなイメージです。

それは、やがて訪れるダイドーの悲劇/死の予告というか、真似というか、パロディですよね。

シェークスピア的な“劇中劇”、“劇中劇”的パントマイムです。

ちなみに、舞台の上にはもうひとつ四角い舞台がつくってあって、

さっきの女の子は、その二番目の舞台の真ん中で倒れるんですけれども・・・

ちなみに、第一の舞台と、その四角い第二の舞台との境界は、この演出では、

それほどはっきりとしてはいなくて、

役者(歌手)たちは第二の舞台からけっこう無頓着にはみだします。

ただ、劇中劇的な雰囲気が、その二重の舞台からクリアに視覚化されていると言えるでしょう。

最初の女の子につづいて、次々とほかの生徒たちが、舞台の上で倒れます。

“ダイドーの悲劇ごっこ”が子供たちによって生み出されたわけです。

観客は“悲劇”と“悲劇ごっこ”の間で、

ダイドーの死に対してある意味自由なスタンスをとることができます。

一方、ダイドーの悲劇の物語は、様式的にとても美しくつくってあります。

ダイドーとお付きの女性べリンダともう一人のお付きの若い女性、この三人がとても絵画的です。

彼女たちの衣装が服飾史的に正確にどの辺に位置するのかわかりませんけど、

僕には、とてもワトー的イメージに見えました。

《シテール島への船出》とか、そういう“雅な宴”的なイメージがそこここでつくられます。

女性の後ろ姿、ドレスのライン、身体のライン、首のラインとか・・・とてもワトー的な感じがしました。

バロックオペラとロココだから、まあ様式的には、ワトーを連想してよさそうですけど・・・

ドレスの色彩もすてきですねぇ・・・

紫・赤紫系のパレットのような色合わせで、ダイドーはゴールドの衣装・・・

華やかなアイメイク用パレットのような色合わせ・・・

絵画的イメージは、ワトーにしろ、そうでないにしろ、デボラ・ワーナーは意識的に、そういう

絵画的静止イメージをつくっているようです。

第2幕、狩りの後のピクニックのシーン(ここはダイドーとエネアスの短い蜜月期)では、

第二の四角い舞台の中央に、やはり四角い泉(実際に水がある)が出現するのだけれど、

その泉の中を、スカートの裾をたくし上げてダイドーが歩きます。

これも絵画的に美しいですねぇ・・・

「スザンナの水浴」とはちょっと違いますけど、そういう、

ちょっとエロチックな絵画イメージを思わず探してしまいます。

ワトーじゃなくて、ブーシェとか探せばいいんでしょうか?・・・

このピクニックのシーンは、また違った意味で、絵画的に面白いです。

ダイドーたち3人の女性のイメージはワトー的“雅な宴”・・・

“雅な宴”はそもそもロココのピクニックのイメージなので・・・

これにコーラスが宮廷の人々としてついてくるんですけど、

このコーラスの役者(歌手)たちは現代のフツーの格好をしているので・・・

といっても、黒が基調なので、ピクニック的には、まあ、それほどフツーでもないんだけれども、

でも、ロココ的衣装とのコントラストでフツーに感じられます・・・

で、このフツーの人たちが、それぞれグループにわかれて白い布を敷いて、

その上でピクニックをするのが、絵画的には一気に印象派に飛んで、

その絵画的混乱が面白い。

いや、さらに、よく見れば、19世紀後半の服装ではないので、でも、ロングスカートなので、

むしろアニェス・ヴァルダの『幸福』のピクニックとか・・・

少なくとも、僕はアニェス・ヴァルダを連想しました。

あの映画では、妻が捨てられ、っていうか、捨てられると予感した妻が湖に溺れて死にます。

自殺かどうかはわからないんですけれども、その流れがダイドーの悲しい運命を連想させて・・・

あと、大事なことですけど、

デボラ・ワーナーの絵画的イメージというのは、芝居本体と関係ないところで、

表面的ヴィジュアルをきれいにつくっている、っていうのでは全然ないです。

そういう“絵画的”ポーズというのが、劇全体の緊張感というのを生み出しています。

そこは、やっぱりシェークスピアの演出家なんだなあ、という気がします。

たとえば、第3幕の初めのあたり、

運命に逆らっても無駄だとダイドーが歌う場面で、べリンダが後ろを向きます。

そのポーズの生み出す緊張感は見事です。

演じていない役者(歌手)たちが“絵画的”な緊張感の中で、ものすごく集中している感じ・・・

これはコンサート形式のオペラでは味わえない、とても演劇的な醍醐味です。

あと、もうひとつ・・・

このオペラには、デボラ・ワーナーのオリジナルのプロローグがついています。

原作台本にもプロローグがあるようなのですが、現在は完全な形で残っていないということで、

演出家は、そこでフィオナ・ショウに詩の朗読・・・というのか、詩を演じるというのか・・・

をさせています。取り上げられた3つの詩は、オペラとは関係ないのですが、

ダイドーの物語と関連付けられることで象徴的な意味合いを帯びてきます。

(詩はT.S.エリオット、W.B.イェーツの詩と、あと『変身物語』関連の英語の詩。)

けれども、僕は、そういう象徴性よりも、

フィオナ・ショウの“演劇的”登場が、ものすごく気に入りました。

これから、私たちは、オペラではなく・・・って、オペラでもあるんだけど、

それ以上に、なにかすばらしい芝居を見るんだ、っていう期待感にわくわくするんですよね。

フィオナ・ショウはアイルランド出身の有名な女優さんです。

マリヴォー関連では、ベルトリッチがプロデュースしたマリヴォー『愛の勝利』に出ています。

映画です。DVDが手に入ります。

なお、この『ダイドーとエネアス』は2006年にウィーンで初演されているようです。

パリのオペラコミック座初演は2008年、とプログラムのどこかに書いてあった気がしますが、

いま探したら、ちょっと見つかりません。違っていたら、書き直しますね。

1時間10分の短いオペラなので、19時と21時の2回公演があります。

リーディング・マリヴォー&『ヴェールを纏った女たち』 [マリヴォー&見た芝居]

『恋のサプライズ2』第9景から第14景までの翻訳をホームページに掲載しました。

これで第1幕がようやく完成。第1幕全体を通して読むと、

キャラクターやプロットがくっきりと見えてきて、この芝居の面白さがよくわかると思います。

ぜひ通して読んでください。

古典喜劇の現代語翻訳も、その“方法論”的なレベルでけっこう調子づいてきて、

「コンビニで会話するように古典劇を演じよう」というキャッチコピーまで出来ました。

ホーム・パーティーの折などに、配役を決めて、みんなで台詞を声に出してみてください。

楽しいと思いますよ。

それで、この芝居が大変に面白いので、よし、これでリーディング公演をやろうと企画しました。

第1幕のリーディングにちょっとした解説をつけて、だいたい1時間くらいになるかな。

大学の図書館で開催するイベントのひとつとしてちょうどいい・・・

授業でマリヴォーをやっています。その授業に出ている学生からとりあえず4、5人をリクルートして(登場人物は6人だからまだ人数は足りなかった)、練習を始めたのですが・・・

うーん、これがなかなか大変。

リーディングそれ自体がむずかしいとか、そういう話ではなくて、練習時間に参加メンバー全員がそろうということがむずかしい。ええ、たった4、5人なんですけど・・・彼女たち、なんかとても忙しくて・・・

そんなこんなで、企画はあえなく中止に追い込まれてしまいました。

とはいえ、リーディング公演の企画が消えてしまったというわけではなくて、

さて、じゃあどうやってリーディングのメンバーを集めたらよいものか?と現在思案中。

6人集まれば一人二役なしで『恋のサプライズ2』のリーディングはできます。

このブログの読者の中にも6人ぐらいはいそうな気がしますけど、どうかな・・・

最近、リーディングという形式の可能性について考えるようになりました。

(*ここで言っているリーディングは観客を前にした公演としてのリーディングです。)

俳優を集めて芝居を上演することが“理想”としてあって、

それができないのでリーディングで“がまんする”というようなことではなくて、

リーディングこそが、いまのいわゆる芝居より“適切”な形式なのではないか・・・

つまり、マリヴォーのような古典劇には、いま一番適している形式ではないか、という・・・

古典劇では、喜劇の場合でもそうなんですけど、ひとつの台詞が長い、ということがしばしばあります。

お笑いコントなんかだと短い台詞のやり取りでポンポンと進んでいって、それが面白い。

普通の芝居だと、もう少し台詞が長くなるかもしれませんが、基本はあまり変わらない。

古典劇はひとりの台詞がとても長い。おそろしく長い「独白」みたいなものもある。

シェークスピアの『ハムレット』の有名な独白「生きるべきか、死ぬべきか・・・」、あれも長いですよね。

エルネスト・ルビッチの映画のワン・シーンですけど・・・

ハムレット役者が舞台で「生きるべきか・・・」を始めると、客席にいた青年がすっと席を立って、

楽屋で待っているハムレット役者の妻のところに行く。“浮気”をして客席に戻って来る頃に、

ようやくハムレットの長い独白が終わる・・・

まあ、ルビッチの傑作ですけど、それくらい台詞が長い・・・

長いセリフを覚えるのはもちろん大変です。覚えるのも大変だし、

いちいち覚えてやっていたら、つぎつぎといろんな古典劇を演じてみる、なんてことは不可能に近い。

また、長い台詞というのは、覚えたつもりでも本番になると、ふっと出てこないということが起こります。

とぎれとぎれの台詞は聞いているのもつらい。

メジャーなプロの公演では、俳優たちは長台詞を覚えてはいるけれども、覚えたことに充足感を感じてしまって、“演劇的”にそれ以上前に進もうとしていないように感じられることがあります。

台詞を完全に覚えているということは、

“演劇的”に見れば、単にスタート地点に立ったというにすぎないわけですけれど、

スタート地点に立つまでに、すでに人並み外れた努力をしているわけですから、

気持ちはわからないでもありません。

チャイコフスキー・コンクールとかショパン・コンクールというのがあって、優勝したとか、優勝できなかったとか、大騒ぎをします。

あれは、例えば、チャイコフスキーのピアノ協奏曲をぜんぶ、こう、暗譜で弾くわけです。

すごいと思います。すごいと思いますけど、ああいうのを見ていると、心の片隅で、

これって音楽というよりかはアクロバットじゃないのと思ったりします。

べつに、楽譜見ながらでいいから、モーツアルトとかフツーに弾いてくれればいいのにと思ったりします。

オーケストラもいらないから・・・

音楽でいうと、楽譜をそばに置いて弾くというようなことかな?と・・・まあ、これはイメージですけど、

リーディングのメリットというのはそのあたりにあるような気がします。

特にアマチュア的にやる場合、台詞を暗記するところにエネルギーを注がずに、

“演劇的”なスタート地点に立った、その次のことに集中する。

台詞のテンポや間(ま)や、息継ぎや、息を吐いたり、息をのんだり、それから、まあ、表情とか、

また、観客に理解できるような発音・発声で台詞を言うとか、他の登場人物の台詞をよく聞くとか、

なによりも自分の台詞に耳を傾けるとか・・・

その方がはるかに深い演劇体験になる・・・

観客だって、長台詞にいっぱいいっぱいの切羽詰まった“演技”を見るよりは、

素直に“声”になったテクストを通して、むしろダイレクトに劇世界と触れることができる・・・

これで第1幕がようやく完成。第1幕全体を通して読むと、